- 全部分类/

- 教育教学/

- 语文天地

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

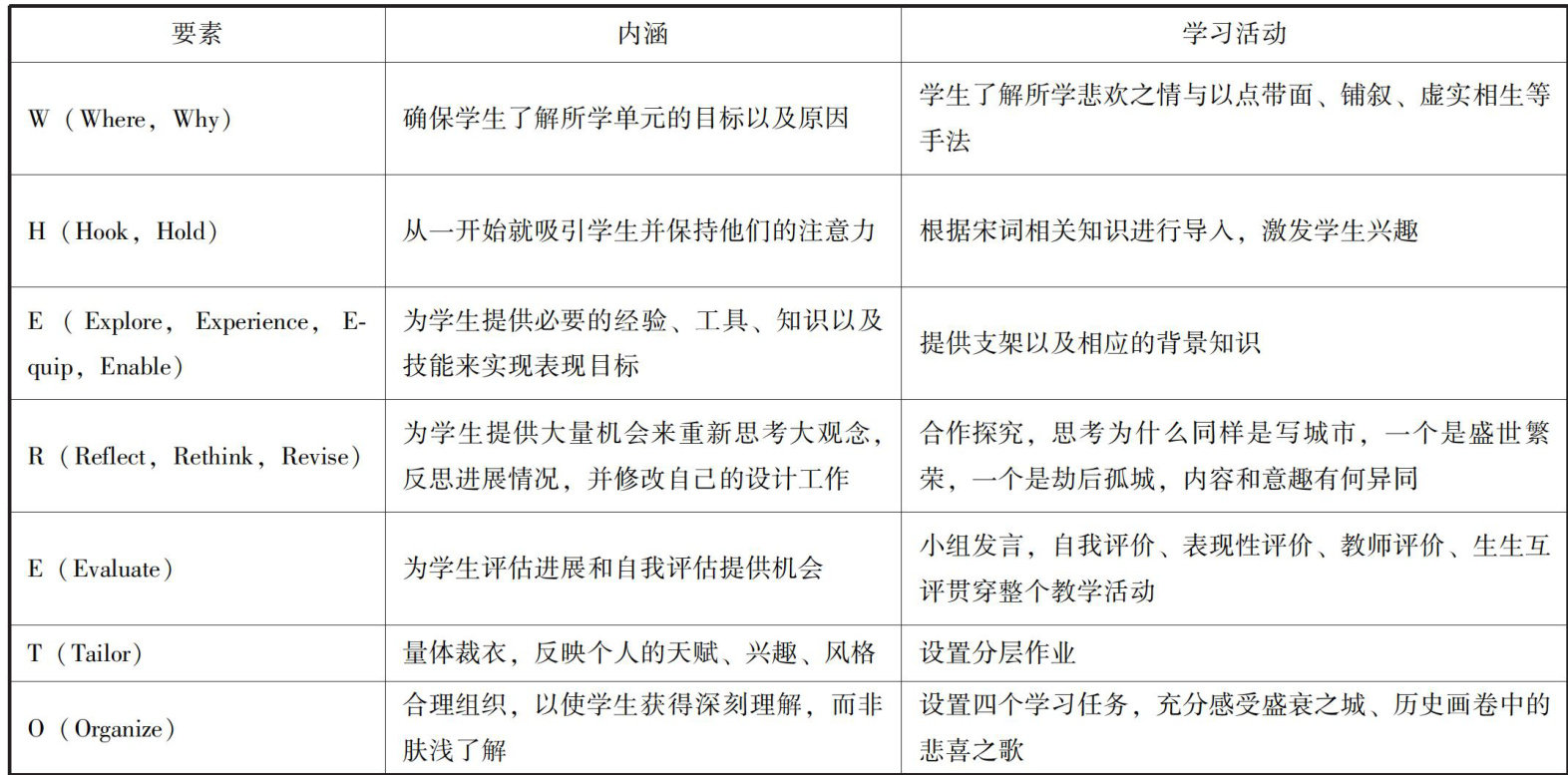

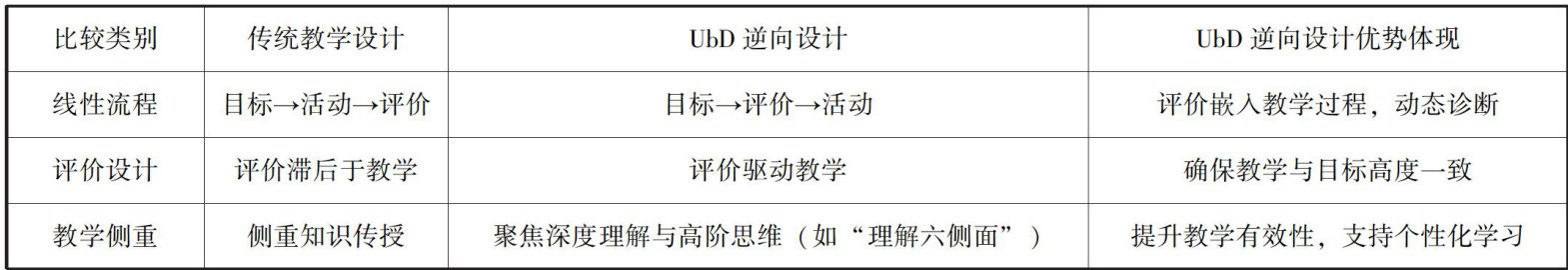

话题·逆向教学 | 基于UbD理论的高中古诗词“教一学—评”一致性之实践

话题·逆向教学 | 基于UbD理论的高中古诗词“教一学—评”一致性之实践

-

话题·逆向教学 | 逆向教学设计理论在小学现代诗教学中的应用

话题·逆向教学 | 逆向教学设计理论在小学现代诗教学中的应用

-

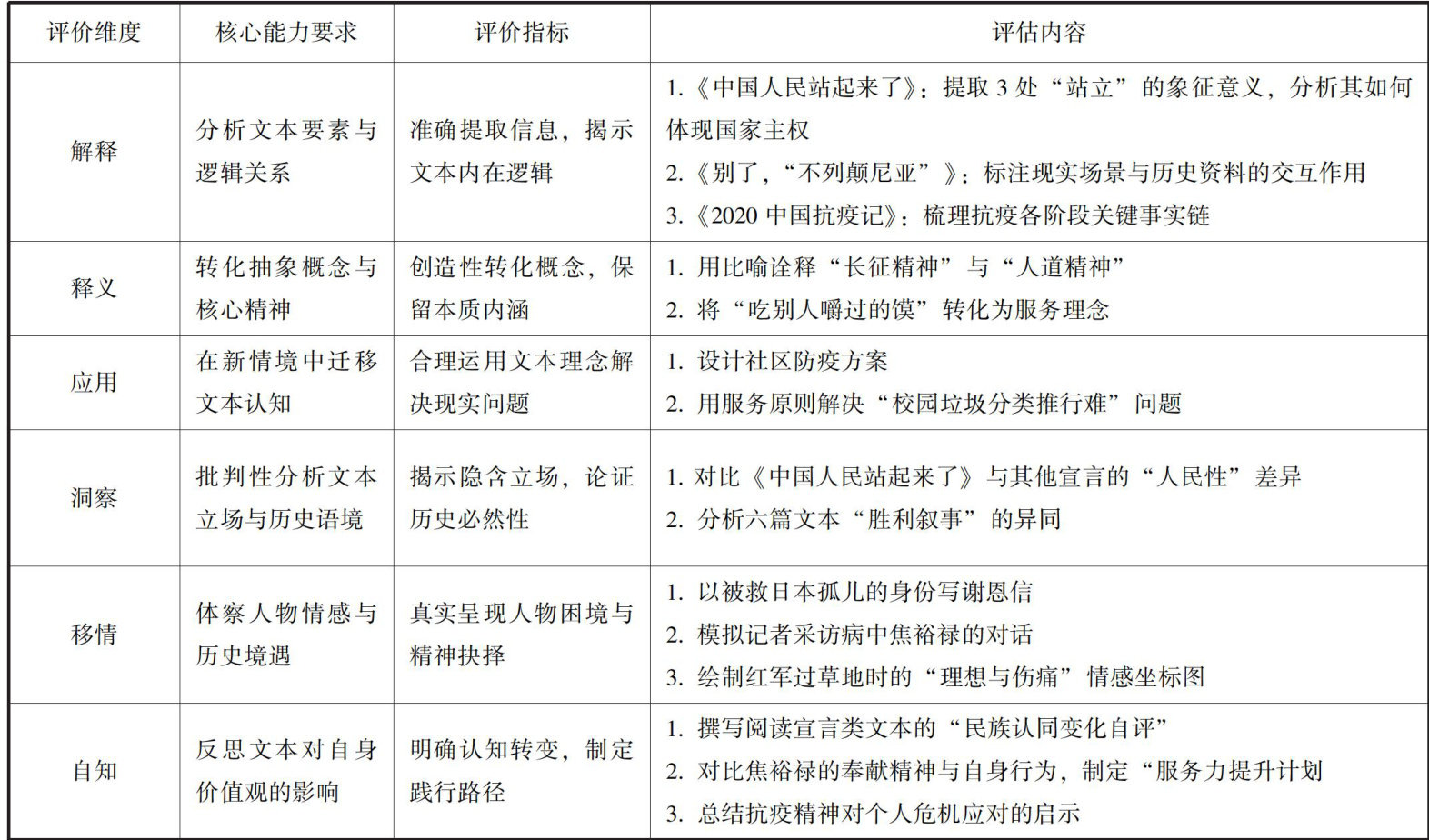

话题·逆向教学 | 基于UbD理论的中国革命传统实用类作品教学

话题·逆向教学 | 基于UbD理论的中国革命传统实用类作品教学

-

论坛 | 课程一体化视域下对语文初小学段有效衔接的思考

论坛 | 课程一体化视域下对语文初小学段有效衔接的思考

-

论坛 | 学习任务群视域下单篇课文教学的转向

论坛 | 学习任务群视域下单篇课文教学的转向

-

备课 | 中学语文教材中互文现象的真假之辨

备课 | 中学语文教材中互文现象的真假之辨

-

备课 | 梭罗的阅读观研究

备课 | 梭罗的阅读观研究

-

教材 | 科幻作品如何成为中学语文课文

教材 | 科幻作品如何成为中学语文课文

-

教材 | 从《种树郭橐驼传》看柳宗元的“说”与“不说’

教材 | 从《种树郭橐驼传》看柳宗元的“说”与“不说’

-

教材 | 从视觉辅助到意义生成:教材插图的价值及教学策略

教材 | 从视觉辅助到意义生成:教材插图的价值及教学策略

-

教材 | 统编高中语文教材“学习提示” 的教学转化策略

教材 | 统编高中语文教材“学习提示” 的教学转化策略

-

教法 | 小学语文古诗“意蕴”“诗情”的教学探析

教法 | 小学语文古诗“意蕴”“诗情”的教学探析

-

教法 | 高考语文诗歌鉴赏“四看”法

教法 | 高考语文诗歌鉴赏“四看”法

-

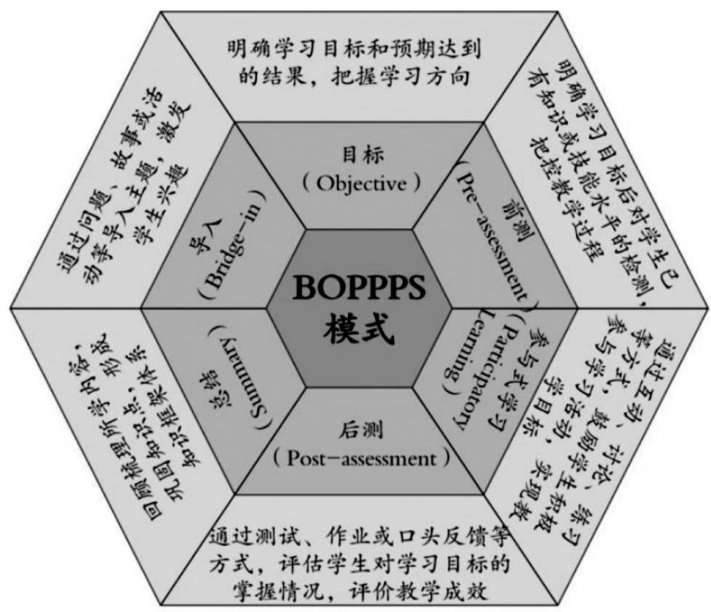

教法 | BOPPPS模式下人工智能与小学语文教学融合的价值意蕴及实践路径

教法 | BOPPPS模式下人工智能与小学语文教学融合的价值意蕴及实践路径

-

教法 | 初中古诗词审美移情教学探析

教法 | 初中古诗词审美移情教学探析

-

阅读 | 数智时代语文阅读教学策略

阅读 | 数智时代语文阅读教学策略

-

阅读 | 初中写景散文群文阅读教学探究

阅读 | 初中写景散文群文阅读教学探究

-

阅读 | 小学语文群文阅读教学创新探索

阅读 | 小学语文群文阅读教学创新探索

-

作文 | AI赋能习作评改:内涵演进、 内在机理与实践路向

作文 | AI赋能习作评改:内涵演进、 内在机理与实践路向

-

作文 | 开掘“三词”之泉 助力小学写话课堂

作文 | 开掘“三词”之泉 助力小学写话课堂

-

作文 | 高中议论文写作中学生思辨能力的培养

作文 | 高中议论文写作中学生思辨能力的培养

-

作文 | 写实、传神与妙悟

作文 | 写实、传神与妙悟

-

试题 | 反思高考语文“文学类文本阅读”的备考之道

试题 | 反思高考语文“文学类文本阅读”的备考之道

-

试题 | 核心素养导向下古文联读教学路径

试题 | 核心素养导向下古文联读教学路径

-

试题 | 中考语文材料式探究题的命题热点与教学策略

试题 | 中考语文材料式探究题的命题热点与教学策略

登录

登录