目录

快速导航-

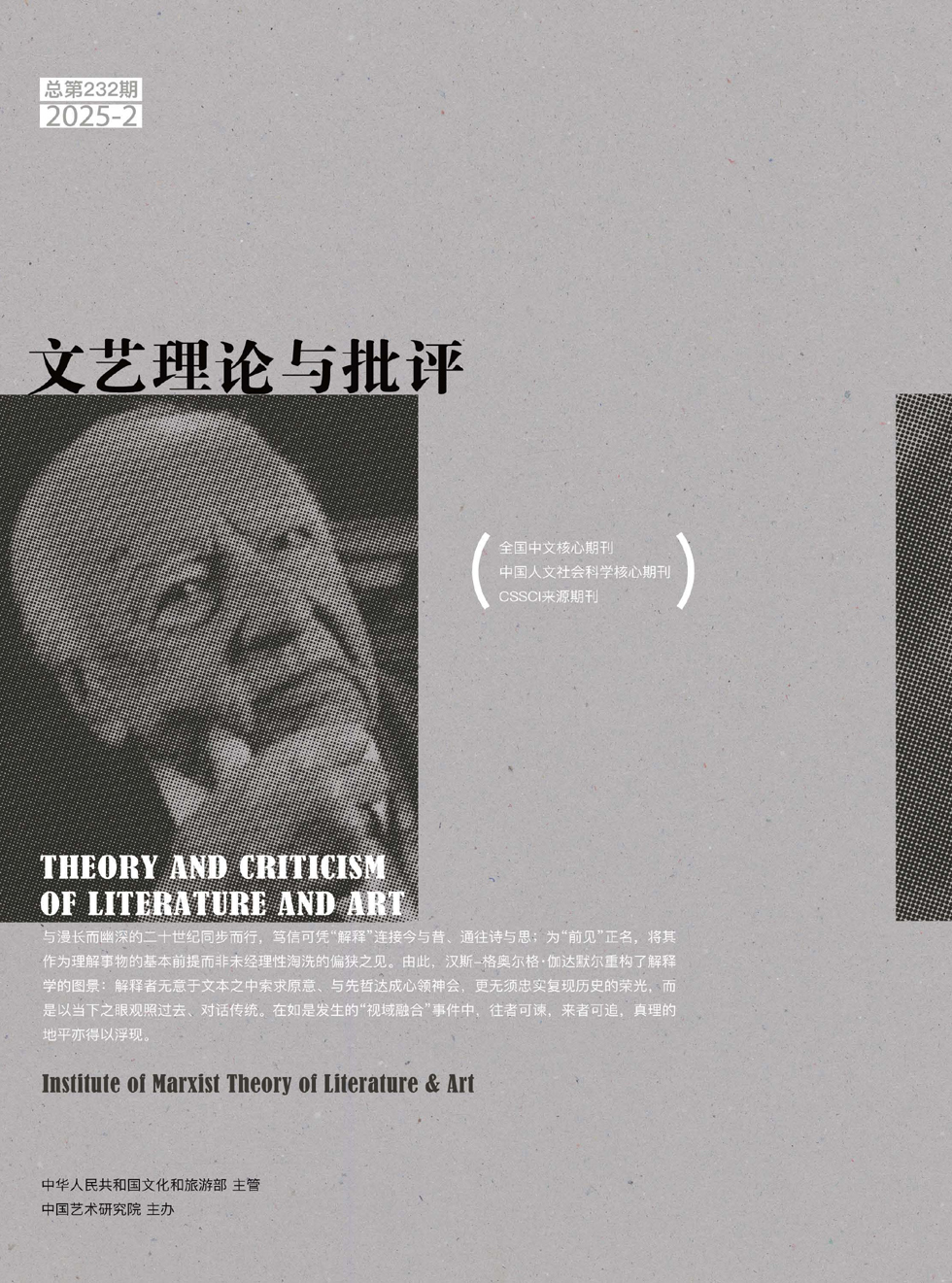

理论 | 传统与批判的辩证:解释学的传统之争再审视

理论 | 传统与批判的辩证:解释学的传统之争再审视

-

理论 | 奇特的交错:旅行于苏日之间的蒙太奇理论

理论 | 奇特的交错:旅行于苏日之间的蒙太奇理论

-

细读与重释 | 徐志摩抒情诗的另面

细读与重释 | 徐志摩抒情诗的另面

-

细读与重释 | “现实的葛藤”

细读与重释 | “现实的葛藤”

-

细读与重释 | “革命文学”论争中的“时代”情绪

细读与重释 | “革命文学”论争中的“时代”情绪

-

细读与重释 | 互动与交流:延安时期“大众化”期刊研究

细读与重释 | 互动与交流:延安时期“大众化”期刊研究

-

细读与重释 | 重审“客观主义”批评下沙汀的现实主义写作

细读与重释 | 重审“客观主义”批评下沙汀的现实主义写作

-

韩国文学研究 | 韩国女性主义文学热中的“东亚女性”

韩国文学研究 | 韩国女性主义文学热中的“东亚女性”

-

韩国文学研究 | 当宏大叙事退潮之后

韩国文学研究 | 当宏大叙事退潮之后

-

韩国文学研究 | 韩江《少年来了》:由近景以观革命

韩国文学研究 | 韩江《少年来了》:由近景以观革命

-

韩国文学研究 | 翻译社会学视域下韩国文学在中国的译介与传播研究

韩国文学研究 | 翻译社会学视域下韩国文学在中国的译介与传播研究

-

评论 | 如实报告,如是文学

评论 | 如实报告,如是文学

-

新媒介 | 论电子游戏中劳动的起源

新媒介 | 论电子游戏中劳动的起源

-

新媒介 | 竞速分轨

新媒介 | 竞速分轨

-

民族、国家与图像 | “家畜”何以抒情?

民族、国家与图像 | “家畜”何以抒情?

登录

登录