目录

快速导航-

言说 | 有益于世道人心

言说 | 有益于世道人心

-

正典 | 太平猴魁

正典 | 太平猴魁

-

正典 | 升旗仪式

正典 | 升旗仪式

-

专辑 | 一潭活水

专辑 | 一潭活水

-

专辑 | 公园里

专辑 | 公园里

-

专辑 | 另起一行

专辑 | 另起一行

-

专辑 | 从心走笔,行歌拾穗(创作谈)

专辑 | 从心走笔,行歌拾穗(创作谈)

-

评论 | 称心的个人哲学

评论 | 称心的个人哲学

-

中国元素.重阳节 | 人生易老天难老(二)

中国元素.重阳节 | 人生易老天难老(二)

-

中国元素.重阳节 | 托塔天王

中国元素.重阳节 | 托塔天王

-

中国元素.重阳节 | 送母亲去养老院

中国元素.重阳节 | 送母亲去养老院

-

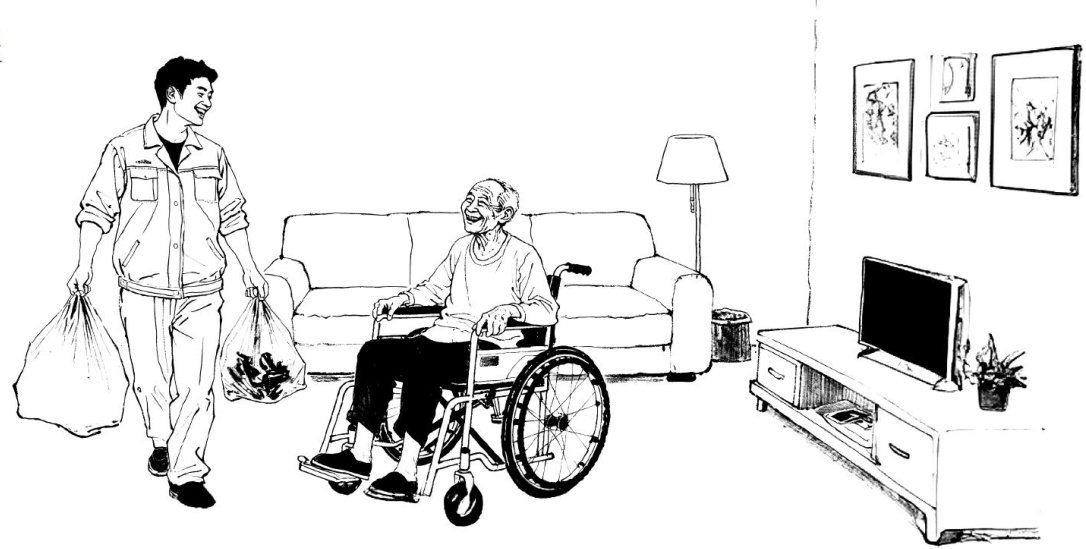

中国元素.重阳节 | 失能

中国元素.重阳节 | 失能

-

芳华 | 判断

芳华 | 判断

-

芳华 | 什么也不存在的夜空

芳华 | 什么也不存在的夜空

-

素年 | 白雪红梅

素年 | 白雪红梅

-

素年 | 无焰之火

素年 | 无焰之火

-

素年 | 还想买套房

素年 | 还想买套房

-

世相 | 黑洞·杀鸡

世相 | 黑洞·杀鸡

-

世相 | 命

世相 | 命

-

世相 | 烟蒂

世相 | 烟蒂

-

浮生 | 旗杆巷

浮生 | 旗杆巷

-

浮生 | 棋子

浮生 | 棋子

-

浮生 | 镜子

浮生 | 镜子

-

浮生 | 阑珊

浮生 | 阑珊

-

传奇 | 扈三娘四題

传奇 | 扈三娘四題

-

村庄 | 稻花香里说丰年

村庄 | 稻花香里说丰年

-

村庄 | 歌声、酒香里的大白鹅

村庄 | 歌声、酒香里的大白鹅

-

村庄 | 骑在脖子上的黄牛

村庄 | 骑在脖子上的黄牛

登录

登录