目录

快速导航-

说演弹唱 | 包公庆寿

说演弹唱 | 包公庆寿

-

海选小说 | 深蓝守护者

海选小说 | 深蓝守护者

-

海选小说 | 菱角里的旧车票

海选小说 | 菱角里的旧车票

-

散文天地 | 窗外与书内

散文天地 | 窗外与书内

-

散文天地 | 我与龙湖 (外二篇)

散文天地 | 我与龙湖 (外二篇)

-

散文天地 | 绽放在舌尖的浪漫

散文天地 | 绽放在舌尖的浪漫

-

散文天地 | 铁轨旁的旧时光

散文天地 | 铁轨旁的旧时光

-

散文天地 | 夏日乡愁

散文天地 | 夏日乡愁

-

文学理论 | 王维五言诗的意境建构与节奏控制研究

文学理论 | 王维五言诗的意境建构与节奏控制研究

-

文学理论 | 宋诗的“出走”与“回归”:针对黄庭坚和陆游创作理念的分析

文学理论 | 宋诗的“出走”与“回归”:针对黄庭坚和陆游创作理念的分析

-

文学理论 | 自由的赞歌

文学理论 | 自由的赞歌

-

文学理论 | 浅析《曲律》的独特理论构建

文学理论 | 浅析《曲律》的独特理论构建

-

文学理论 | 墨锋剑胆铸英魂 论杨靖宇将军的文学造诣与精神丰碑

文学理论 | 墨锋剑胆铸英魂 论杨靖宇将军的文学造诣与精神丰碑

-

文化视野 | 电影《人到中年》叙事策略分析

文化视野 | 电影《人到中年》叙事策略分析

-

文化视野 | 乡村振兴背景下非遗的传承保护与发展

文化视野 | 乡村振兴背景下非遗的传承保护与发展

-

文化视野 | 事实、意义与理解之间:重思《清明上河图》“客观性”研究的理论前提

文化视野 | 事实、意义与理解之间:重思《清明上河图》“客观性”研究的理论前提

-

音乐时空 | 民族声乐艺术传承与发展策略研究

音乐时空 | 民族声乐艺术传承与发展策略研究

-

音乐时空 | 钢琴作品《窗外》的艺术特色分析

音乐时空 | 钢琴作品《窗外》的艺术特色分析

-

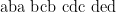

音乐时空 | 浅析莫扎特《c小调第24钢琴协奏曲》 (K.491)第一乐章的平衡感

音乐时空 | 浅析莫扎特《c小调第24钢琴协奏曲》 (K.491)第一乐章的平衡感

-

艺术大观 | “戏中戏”互文叙事在经典剧作中的创新表达

艺术大观 | “戏中戏”互文叙事在经典剧作中的创新表达

-

艺术大观 | 浅谈进阶芭蕾技巧(PBT)对芭蕾训练的辅助作用

艺术大观 | 浅谈进阶芭蕾技巧(PBT)对芭蕾训练的辅助作用

-

艺术大观 | 激活想象的结构:彼得·布鲁克 “空的空间”理论再探

艺术大观 | 激活想象的结构:彼得·布鲁克 “空的空间”理论再探

-

艺术大观 | 新时代背景下陶瓷雕塑的表达方法探析

艺术大观 | 新时代背景下陶瓷雕塑的表达方法探析

-

图书档案 | 档案管理的数字化建设探索

图书档案 | 档案管理的数字化建设探索

-

图书档案 | 结合当地优秀民族文化开展图书馆文化服务

图书档案 | 结合当地优秀民族文化开展图书馆文化服务

-

图书档案 | 电子文件单套制归档与数字档案室架构的适配性研究

图书档案 | 电子文件单套制归档与数字档案室架构的适配性研究

-

图书档案 | 宝鸡职业技术学院图书馆特色空间建设探析

图书档案 | 宝鸡职业技术学院图书馆特色空间建设探析

-

图书档案 | 公共图书馆服务模式创新研究

图书档案 | 公共图书馆服务模式创新研究

-

图书档案 | 新媒体环境下事业单位档案开放利用模式创新与风险防控

图书档案 | 新媒体环境下事业单位档案开放利用模式创新与风险防控

-

图书档案 | 文旅融合背景下图书馆服务研究

图书档案 | 文旅融合背景下图书馆服务研究

-

公共文化 | 浅析新时代群众文化活动的组织与策划

公共文化 | 浅析新时代群众文化活动的组织与策划

-

公共文化 | 公共文化服务背景下文化馆业务规范建设路径

公共文化 | 公共文化服务背景下文化馆业务规范建设路径

-

公共文化 | 浅析文化馆如何在新形势下更好地开展群众文化活动

公共文化 | 浅析文化馆如何在新形势下更好地开展群众文化活动

-

公共文化 | 群众文化活动参与度提升路径研究

公共文化 | 群众文化活动参与度提升路径研究

-

公共文化 | 文化馆开展群众性戏曲活动的创新策略研究

公共文化 | 文化馆开展群众性戏曲活动的创新策略研究

-

公共文化 | 数字时代群众文化活动的开展策略探究

公共文化 | 数字时代群众文化活动的开展策略探究

-

公共文化 | 沉浸式文化体验在公共文化服务中的应用

公共文化 | 沉浸式文化体验在公共文化服务中的应用

-

公共文化 | 浅析传统节日在群众文化活动中的传承与创新

公共文化 | 浅析传统节日在群众文化活动中的传承与创新

-

公共文化 | 基于地方文化融合的科技馆特色文化创意活动策划

公共文化 | 基于地方文化融合的科技馆特色文化创意活动策划

-

公共文化 | 全民艺术普及融入日常生活的路径研究

公共文化 | 全民艺术普及融入日常生活的路径研究

-

艺术教育 | 三维动画制作中的“小通识”教育探究

艺术教育 | 三维动画制作中的“小通识”教育探究

-

艺术教育 | 浅析小学音乐教学中学生审美能力的培养路径

艺术教育 | 浅析小学音乐教学中学生审美能力的培养路径

-

艺术教育 | 高校音乐鉴赏课程中美育的探索

艺术教育 | 高校音乐鉴赏课程中美育的探索

-

艺术教育 | 非遗舞蹈融入高校舞蹈教学的实践路径

艺术教育 | 非遗舞蹈融入高校舞蹈教学的实践路径

-

艺术教育 | 美术色彩意象的艺术审美与表达

艺术教育 | 美术色彩意象的艺术审美与表达

-

艺术教育 | 小学音乐合唱教学的优化路径研究

艺术教育 | 小学音乐合唱教学的优化路径研究

-

艺术教育 | AI技术赋能非遗音乐文化进校园的实施路径和策略研究

艺术教育 | AI技术赋能非遗音乐文化进校园的实施路径和策略研究

-

艺术教育 | 人工智能技术在声乐教学与表演评价中的应用探索

艺术教育 | 人工智能技术在声乐教学与表演评价中的应用探索

-

艺术教育 | 小学音乐数字化教学策略研究

艺术教育 | 小学音乐数字化教学策略研究

-

艺术教育 | 从技巧训练向听感表达转型的钢琴教学研究

艺术教育 | 从技巧训练向听感表达转型的钢琴教学研究

登录

登录