目录

快速导航-

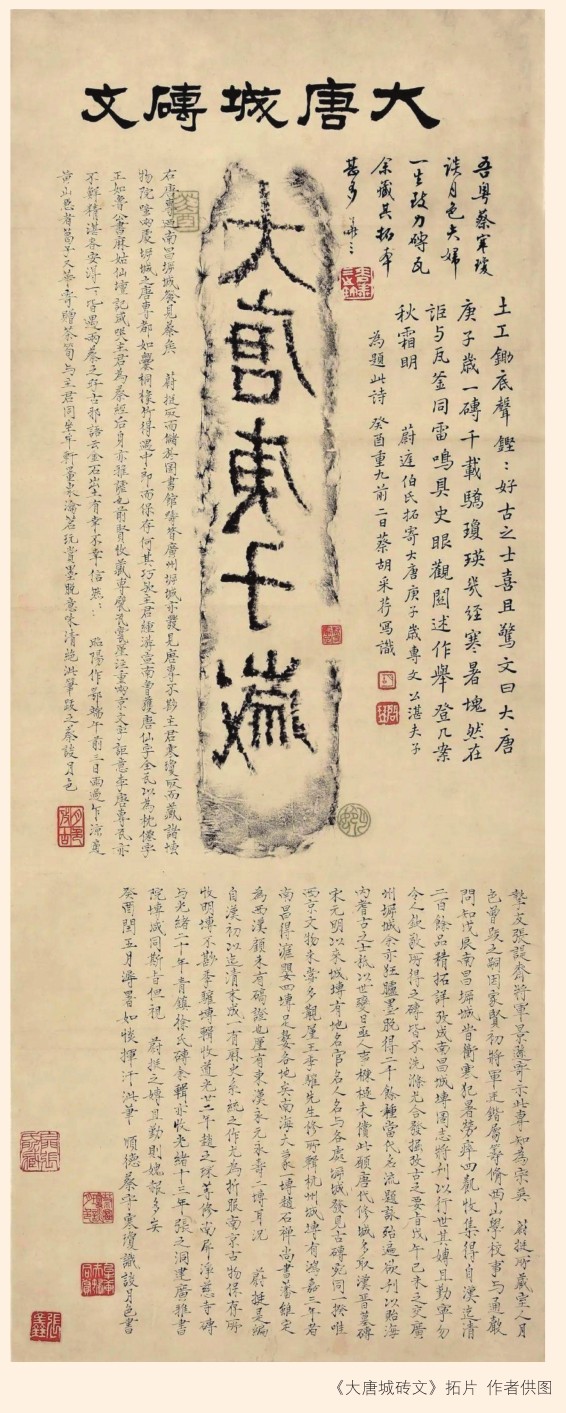

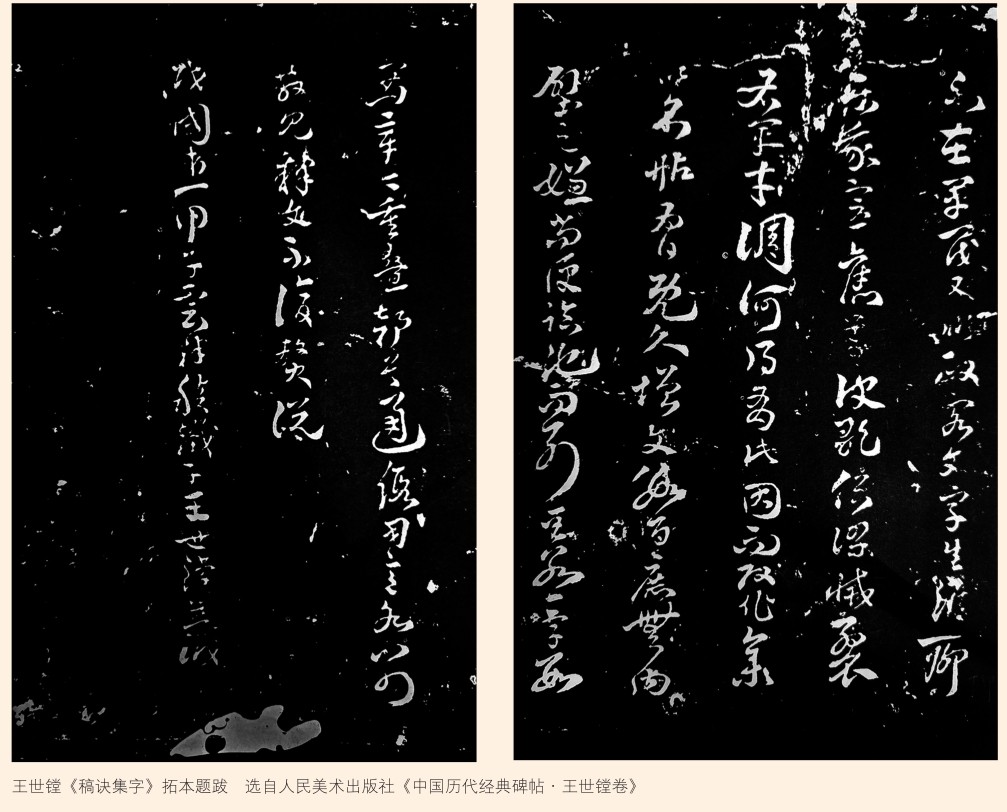

晚清民国专题 | 晚清碑帖风尚的“显”与“隐”

晚清民国专题 | 晚清碑帖风尚的“显”与“隐”

-

晚清民国专题 | “新史学”影响下民国时期突破朝代分期的书史研究

晚清民国专题 | “新史学”影响下民国时期突破朝代分期的书史研究

-

晚清民国专题 | 民国《章草草诀歌》案发覆

晚清民国专题 | 民国《章草草诀歌》案发覆

-

教育 | “不忘初心,砥砺前行”——首届新时代艺术学(书法)博士国际论坛与展览系列活动综述

教育 | “不忘初心,砥砺前行”——首届新时代艺术学(书法)博士国际论坛与展览系列活动综述

-

教育 | “传承与创新”——首届全国艺术院校书法学科建设与发展研讨会综述

教育 | “传承与创新”——首届全国艺术院校书法学科建设与发展研讨会综述

-

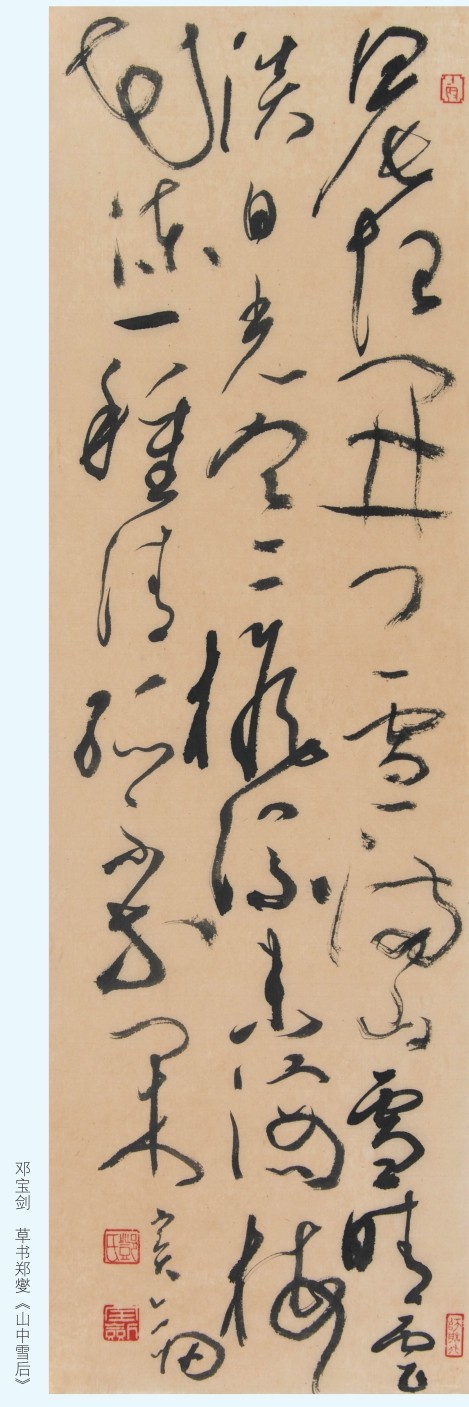

风采 | 邓宝剑

风采 | 邓宝剑

-

风采 | 书法教学中的口传手授与范本临习

风采 | 书法教学中的口传手授与范本临习

-

视野 | 书法是君子之艺——君子学戢略

视野 | 书法是君子之艺——君子学戢略

-

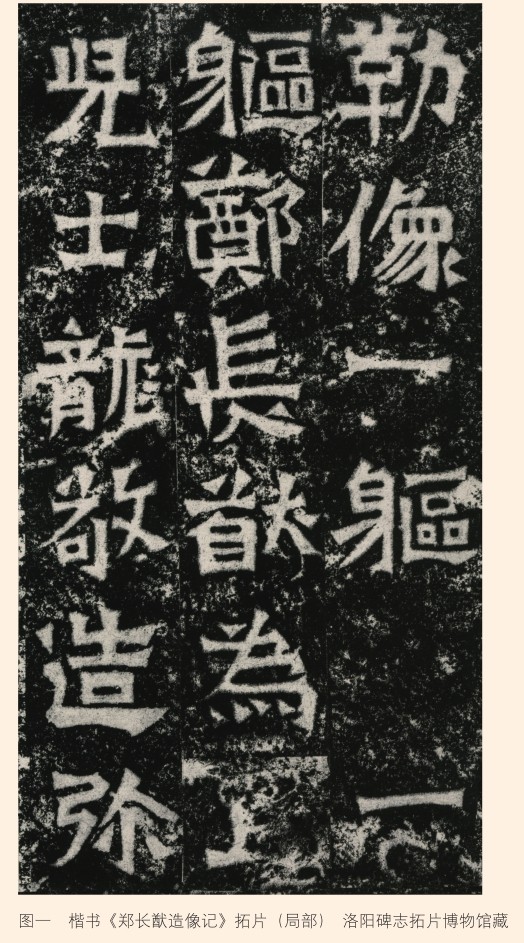

视野 | 北魏皇室书学教育述略

视野 | 北魏皇室书学教育述略

-

视野 | 行书观念的流变与王羲之行书地位问题再认识

视野 | 行书观念的流变与王羲之行书地位问题再认识

-

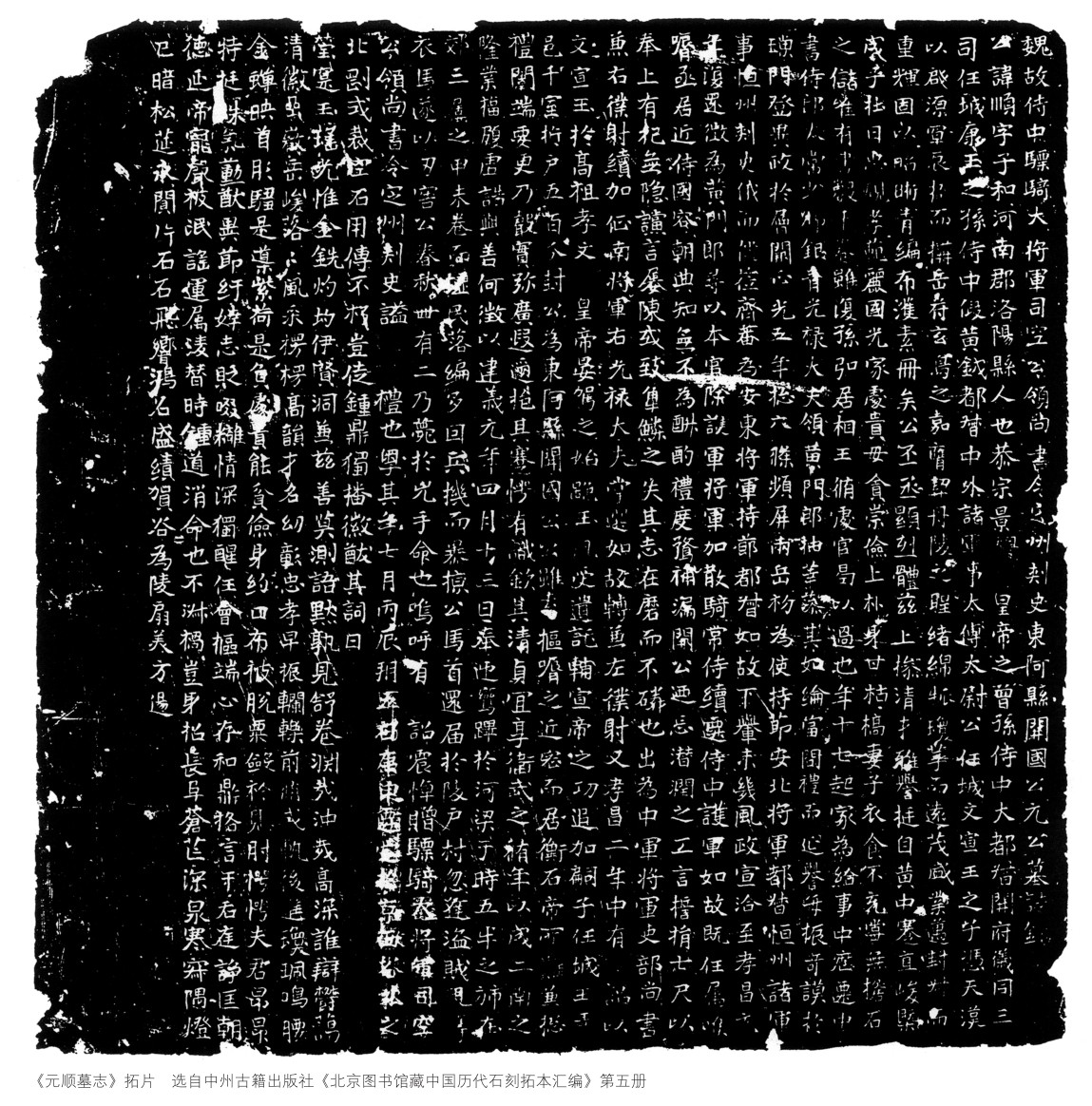

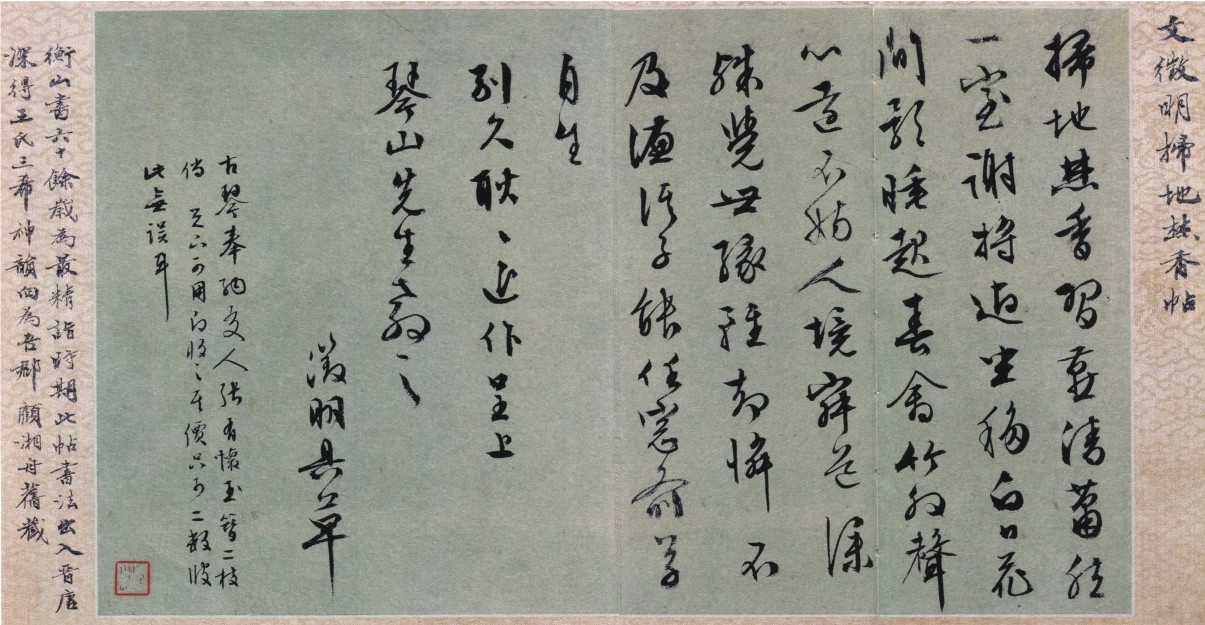

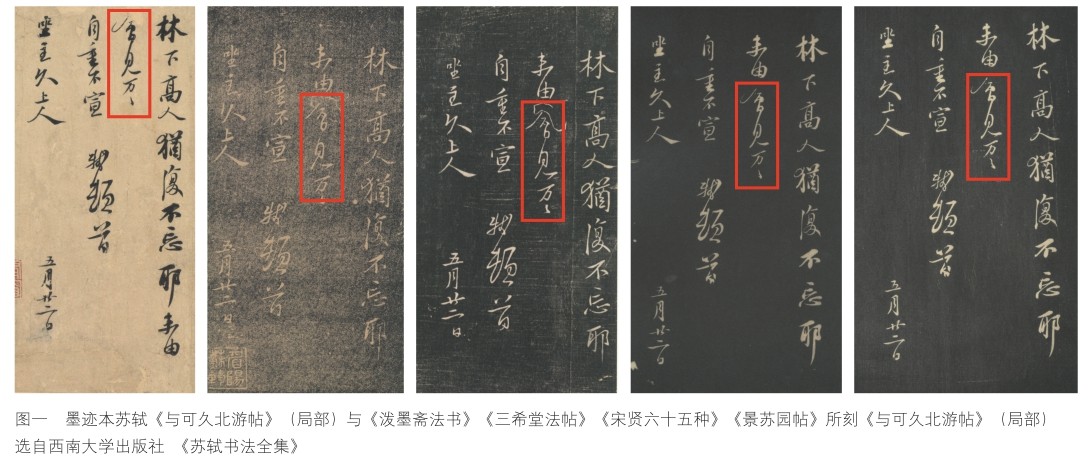

视野 | 法帖刊刻对苏轼尺牍墨迹的改动

视野 | 法帖刊刻对苏轼尺牍墨迹的改动

-

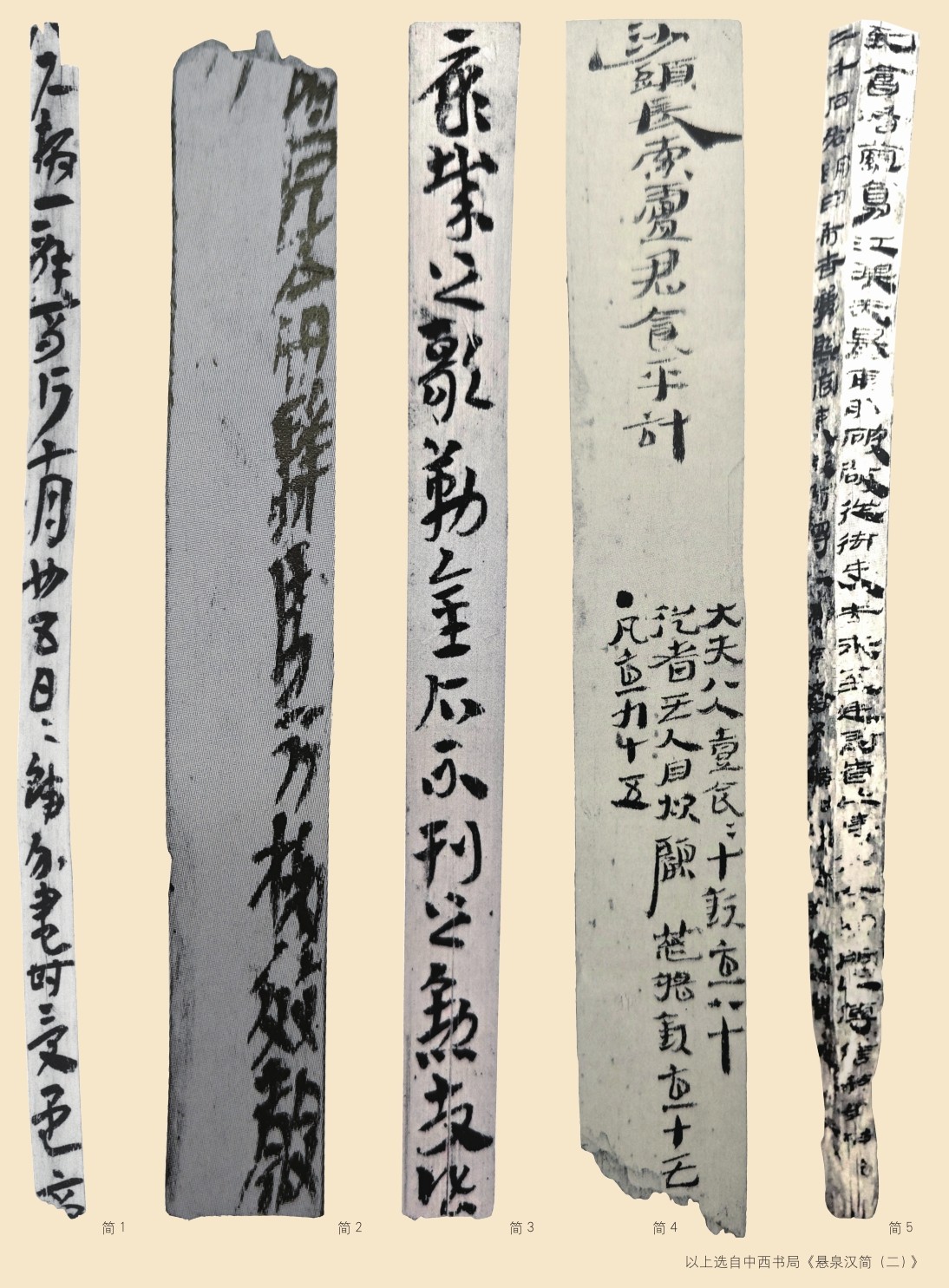

硕博论坛 | 敦煌悬泉遗址魏晋简牍、纸文书初探

硕博论坛 | 敦煌悬泉遗址魏晋简牍、纸文书初探

-

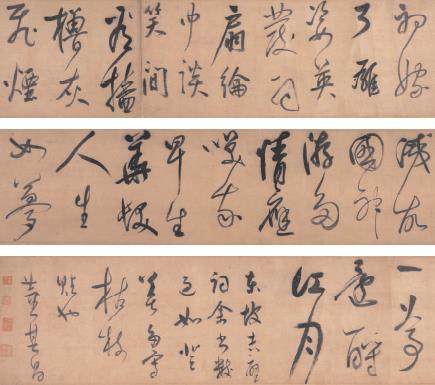

硕博论坛 | 董其昌《草书念奴娇·赤壁怀古辞卷》与其“赤壁情结”

硕博论坛 | 董其昌《草书念奴娇·赤壁怀古辞卷》与其“赤壁情结”

-

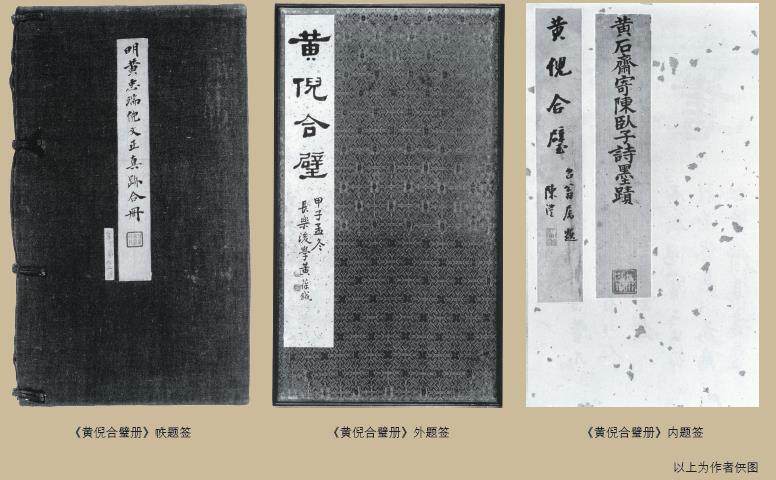

硕博论坛 | 朗庵藏《黄倪合璧册》研究

硕博论坛 | 朗庵藏《黄倪合璧册》研究

-

硕博论坛 | 《绩语堂碑录》研究

硕博论坛 | 《绩语堂碑录》研究

-

展厅 | 届“新时代艺术学博士国际论坛与展览”博导书法展作品选刊

展厅 | 届“新时代艺术学博士国际论坛与展览”博导书法展作品选刊

-

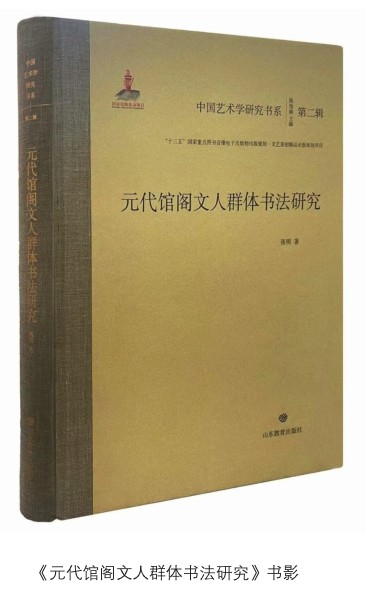

书评 | 书家群体现象与书法史研究

书评 | 书家群体现象与书法史研究

登录

登录