目录

快速导航-

绿色发展论坛 | 西辽河平原复种5个夏播鲜食玉米品种秸秆的饲用价值综合评价

绿色发展论坛 | 西辽河平原复种5个夏播鲜食玉米品种秸秆的饲用价值综合评价

-

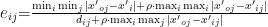

建筑科学 | 装配式建筑在城镇建筑中的应用研究

建筑科学 | 装配式建筑在城镇建筑中的应用研究

-

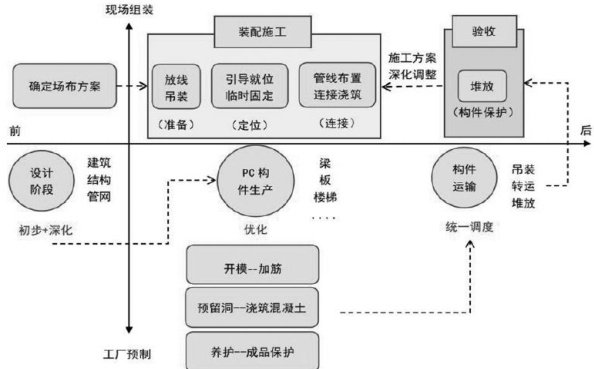

建筑科学 | 徽派传统文化赋能民宿建筑设计与乡村旅游融合发展的路径研究

建筑科学 | 徽派传统文化赋能民宿建筑设计与乡村旅游融合发展的路径研究

-

旅游 | 南阳市非遗与旅游业融合发展研究

旅游 | 南阳市非遗与旅游业融合发展研究

-

自动化技术 | 人工智能音乐传播的范式重构:伦理与美学的协同创新

自动化技术 | 人工智能音乐传播的范式重构:伦理与美学的协同创新

-

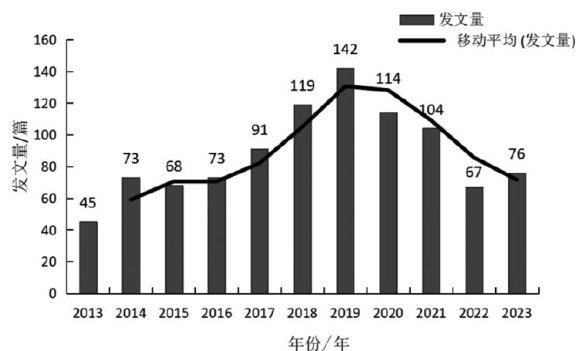

中医 | 中医治疗颞下颌关节紊乱病的研究进展

中医 | 中医治疗颞下颌关节紊乱病的研究进展

-

档案·图书馆 | 大数据时代加强档案管理信息化建设的对策研究

档案·图书馆 | 大数据时代加强档案管理信息化建设的对策研究

-

档案·图书馆 | 党的二十大精神指引下我国红色档案资源开发途径探析

档案·图书馆 | 党的二十大精神指引下我国红色档案资源开发途径探析

-

档案·图书馆 | 全民阅读时代高校图书馆阅读推广途径探析

档案·图书馆 | 全民阅读时代高校图书馆阅读推广途径探析

-

高等教育研究 | 人工智能时代计算机基础课程教学改革研究

高等教育研究 | 人工智能时代计算机基础课程教学改革研究

-

高等教育研究 | 人工智能驱动下矩阵理论课程教学模式研究

高等教育研究 | 人工智能驱动下矩阵理论课程教学模式研究

-

高等教育研究 | 体育教育专业学生毕业要求达成度评价方法实证研究

高等教育研究 | 体育教育专业学生毕业要求达成度评价方法实证研究

-

高等教育研究 | 线上考试在医学形态学中的应用与效果评价

高等教育研究 | 线上考试在医学形态学中的应用与效果评价

-

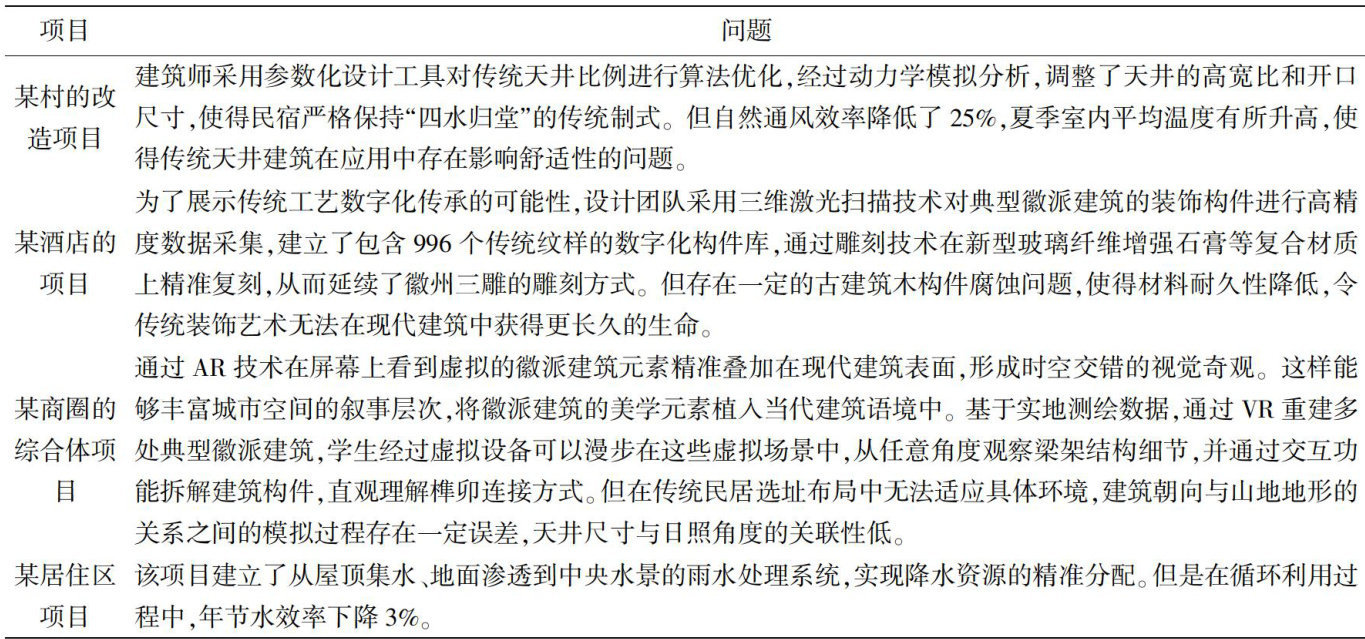

高等教育研究 | 建构主义视域下中级财务会计“四有"课堂构建研究

高等教育研究 | 建构主义视域下中级财务会计“四有"课堂构建研究

-

高等教育研究 | 高校神经生物学课程融人思政教育的探索与设计

高等教育研究 | 高校神经生物学课程融人思政教育的探索与设计

-

高等教育研究 | 高校应用型旅游管理专业“旅游法"课程实施研究

高等教育研究 | 高校应用型旅游管理专业“旅游法"课程实施研究

-

教育教学改革论坛 | 近十年信息技术与中学地理教学融合研究综述

教育教学改革论坛 | 近十年信息技术与中学地理教学融合研究综述

-

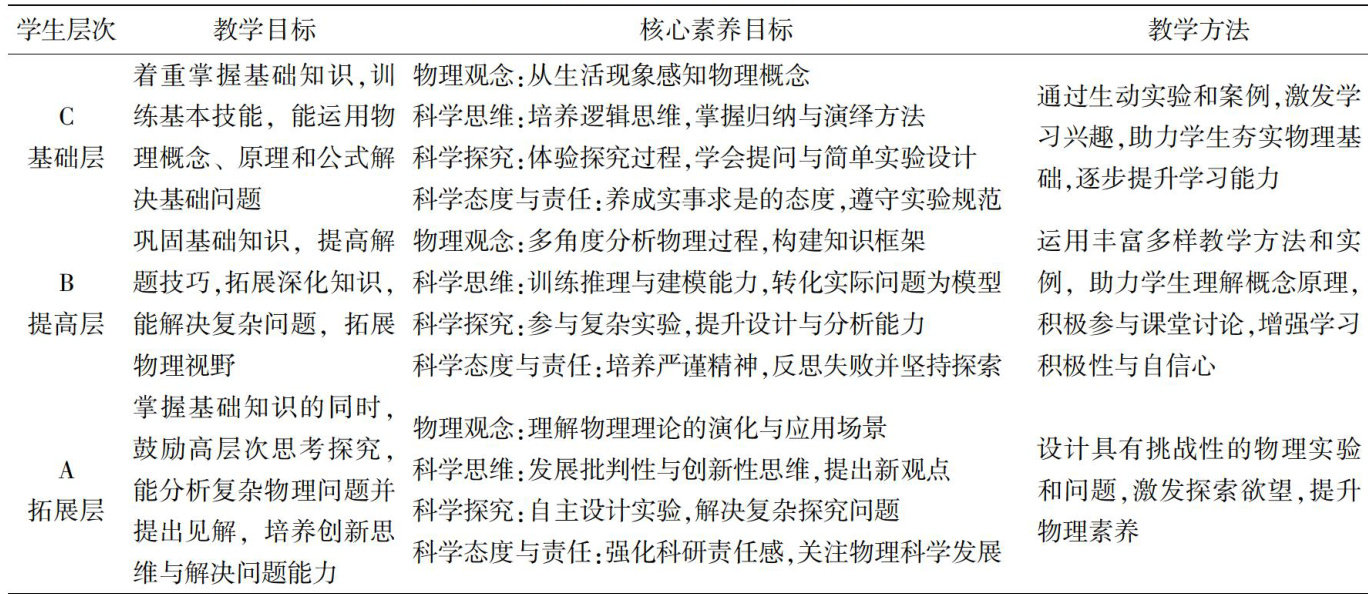

教育教学改革论坛 | “3+1+2“新高考背景下高中物理分层教学研究

教育教学改革论坛 | “3+1+2“新高考背景下高中物理分层教学研究

-

教育教学改革论坛 | 基于波利亚解题观解析高考数学试题

教育教学改革论坛 | 基于波利亚解题观解析高考数学试题

-

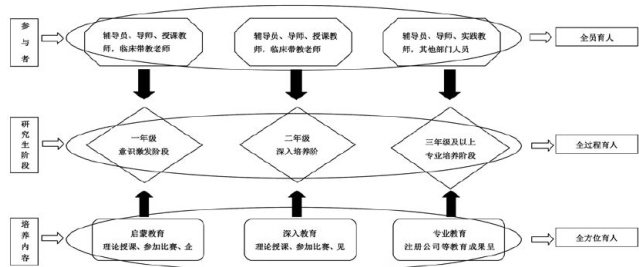

教育教学改革论坛 | “三全育人"理念下医学院校研究生创新创业教育模式探究

教育教学改革论坛 | “三全育人"理念下医学院校研究生创新创业教育模式探究

-

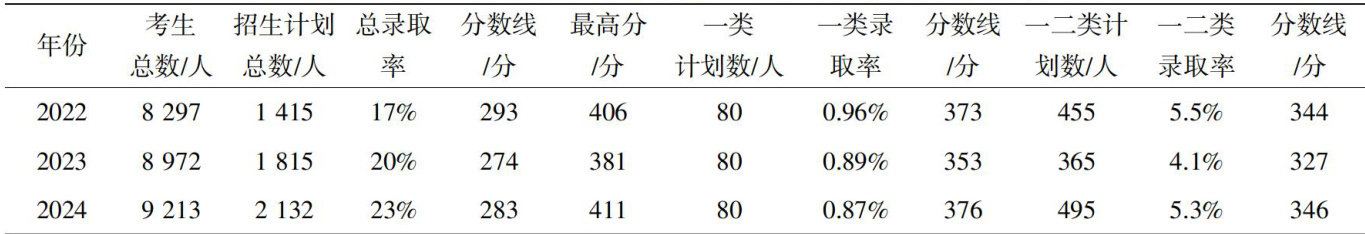

教育教学改革论坛 | 学前专业专升本2024年成绩分析及教学对策研究

教育教学改革论坛 | 学前专业专升本2024年成绩分析及教学对策研究

-

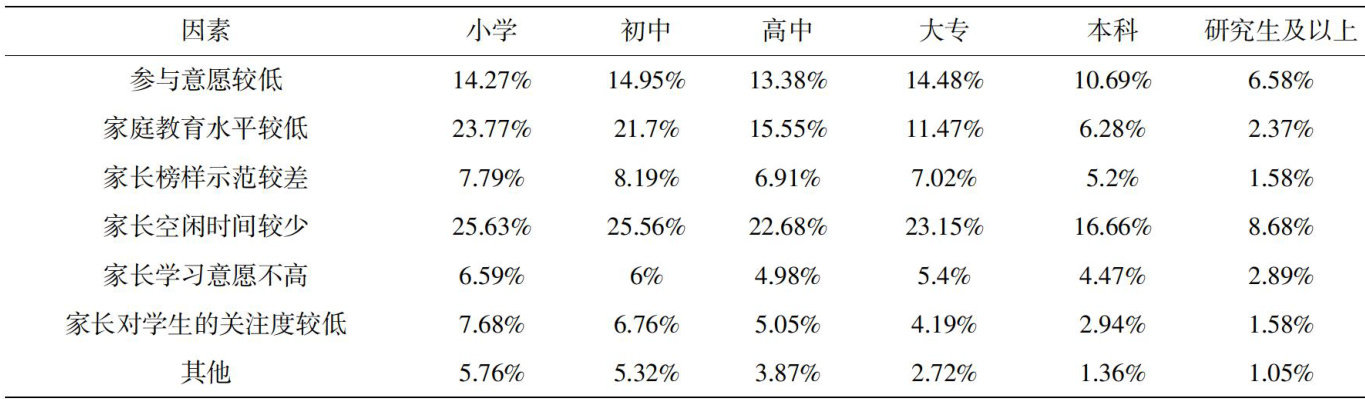

教育教学改革论坛 | 小学家校社协同合作的影响因素分析

教育教学改革论坛 | 小学家校社协同合作的影响因素分析

-

教育教学改革论坛 | 数学教育中融人中华优秀传统文化的实践与探索

教育教学改革论坛 | 数学教育中融人中华优秀传统文化的实践与探索

-

教育教学改革论坛 | 博物馆与学校教育融合发展策略探究

教育教学改革论坛 | 博物馆与学校教育融合发展策略探究

-

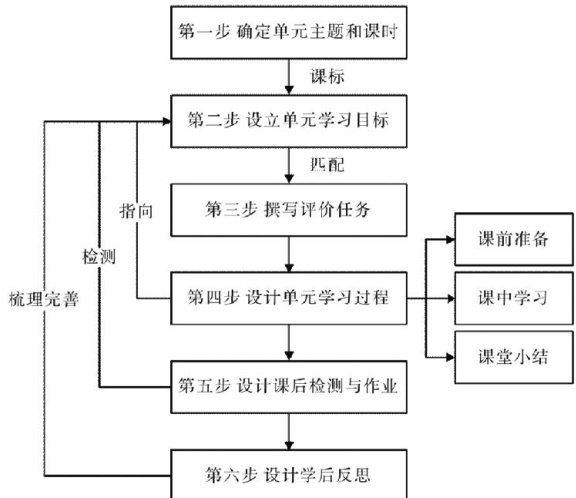

教育教学改革论坛 | 高中数学单元学历案设计原则与路径研究

教育教学改革论坛 | 高中数学单元学历案设计原则与路径研究

登录

登录