- 全部分类/

- 时政军事/

- 当代世界社会主义问题

当代世界社会主义问题

2024年03期 扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

党的二十届三中全会重大问题研究 | 论内生性城乡融合:动力与改革

党的二十届三中全会重大问题研究 | 论内生性城乡融合:动力与改革

摘 要:城乡融合发展是中国式现代化的必然要求,要加快融合发展步伐就要全面激活发展的内生动力。工业化是城镇化的主要推动力量,也是促进乡村实现振兴的核心力量。要加快发展以新型工业化为核心的乡村产业,全面提高乡村产业的收益水平,促进乡村承担更多的功能,在实现乡村全面振兴的同时形成促进乡村进行城镇化的内生力量。要围绕提高乡村产业收益水平,全面深化土地配置、产业发展、要素供给等领域的改革,以城乡融合为目标统

-

党的二十届三中全会重大问题研究 | “两大奇迹”视域下中国式现代化的活力与秩序

党的二十届三中全会重大问题研究 | “两大奇迹”视域下中国式现代化的活力与秩序

摘 要:改革开放和社会主义现代化建设深入推进,书写了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”的新篇章。“两大奇迹”鲜明地体现了中国式现代化进程中活力与秩序的有机统一。中国式现代化的“活力”与“秩序”,不仅破解了世界现代化进程中活力与秩序的关系这一难题,而且铸就了中国式现代化活力与秩序相统一的中国经验。活力与秩序相统一的中国经验蕴含着独特的方法论,即坚持中国共产党的坚强领导、坚持以人民为中心的价值立场

-

社会主义历史与理论 | 马克思与政治现代化

社会主义历史与理论 | 马克思与政治现代化

摘 要:马克思在三次转换分析视角中,以专题化研究“政治解放”为契机,科学确立并系统阐述其政治现代化思想。马克思政治现代化思想主要聚焦资产阶级的“政治解放”、无产阶级的“政治解放”以及无产阶级的“政治解放”与“人类解放”之间所进行的直接对接,并在此基础上科学阐明“政治解放”与政治现代化之间的逻辑关联。毫无疑问,马克思政治现代化思想是富有历史先进性和时代科学性的思想,是达到了历史新高度和时代新高度从而

-

社会主义历史与理论 | 从过激到稳健:列宁形象在中国媒介的登场与变化

社会主义历史与理论 | 从过激到稳健:列宁形象在中国媒介的登场与变化

摘 要:1917年,初登中国报界的列宁,被视为引发骚乱的“过激派”,而1920年的列宁已被塑造为声望崇高的“稳健派”。从初识、审视,到改写、重塑,列宁在中国报刊中媒介形象的变化,是国内外政治局势白云苍狗、各种政治势力角力建构的结果,是中国民众,特别是知识分子对列宁及马列主义的认知、立场和态度发生转变,并主动选择接受的结果。列宁媒介形象的变化,反映了列宁主义传入中国的真实历史情形,以及马克思主义早期

-

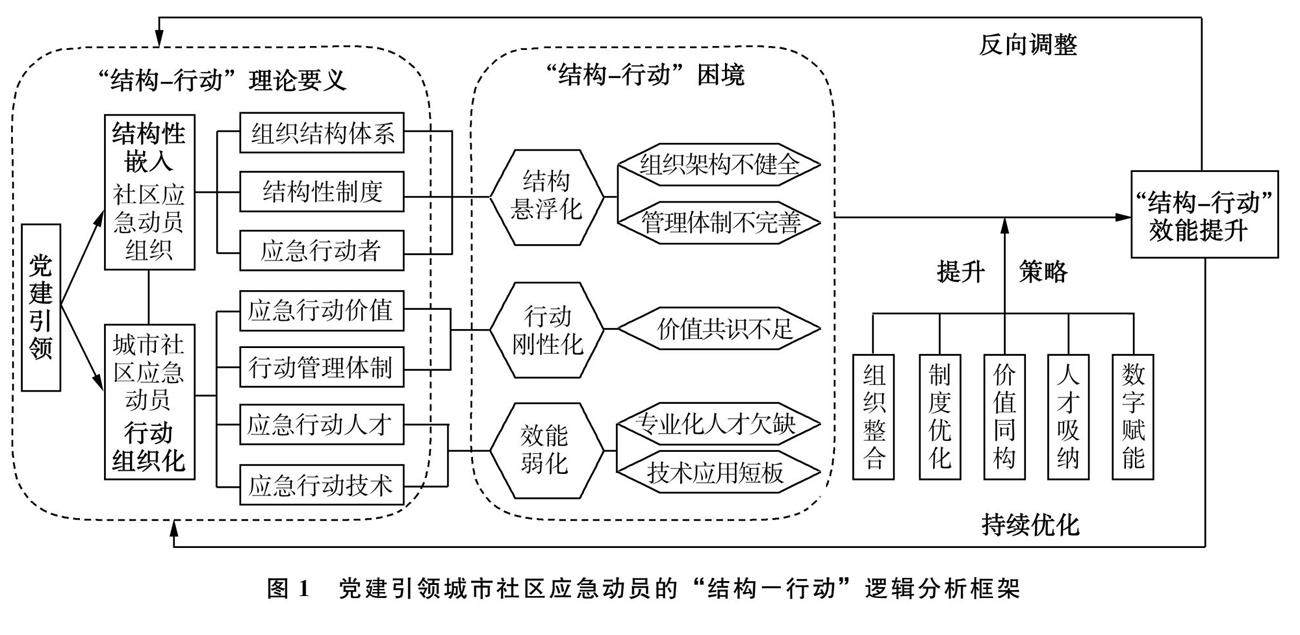

中国特色社会主义理论与实践 | 党建引领城市社区应急动员的“结构-行动”逻辑及效能提升策略

中国特色社会主义理论与实践 | 党建引领城市社区应急动员的“结构-行动”逻辑及效能提升策略

-

中国特色社会主义理论与实践 | 农业生产责任制形式与内涵的历史考察

中国特色社会主义理论与实践 | 农业生产责任制形式与内涵的历史考察

摘 要:农业生产责任制形式与内涵的发展变迁是农村改革史的一条重要线索。在农村改革之前,农业生产责任制经历了起伏。从合作化运动时期到人民公社时期,农业生产责任制的主要形式经历了“包工包产”到“三包一奖”的发展变化,包产到户虽然几次兴起,但不断受到批判,难成主流。改革时期各种形式的生产责任制层出叠见,通过“定量”与“联产”突破了“大寨工”的束缚,又由“包产”到“包干”,使得人民公社体制最终瓦解。农业生

-

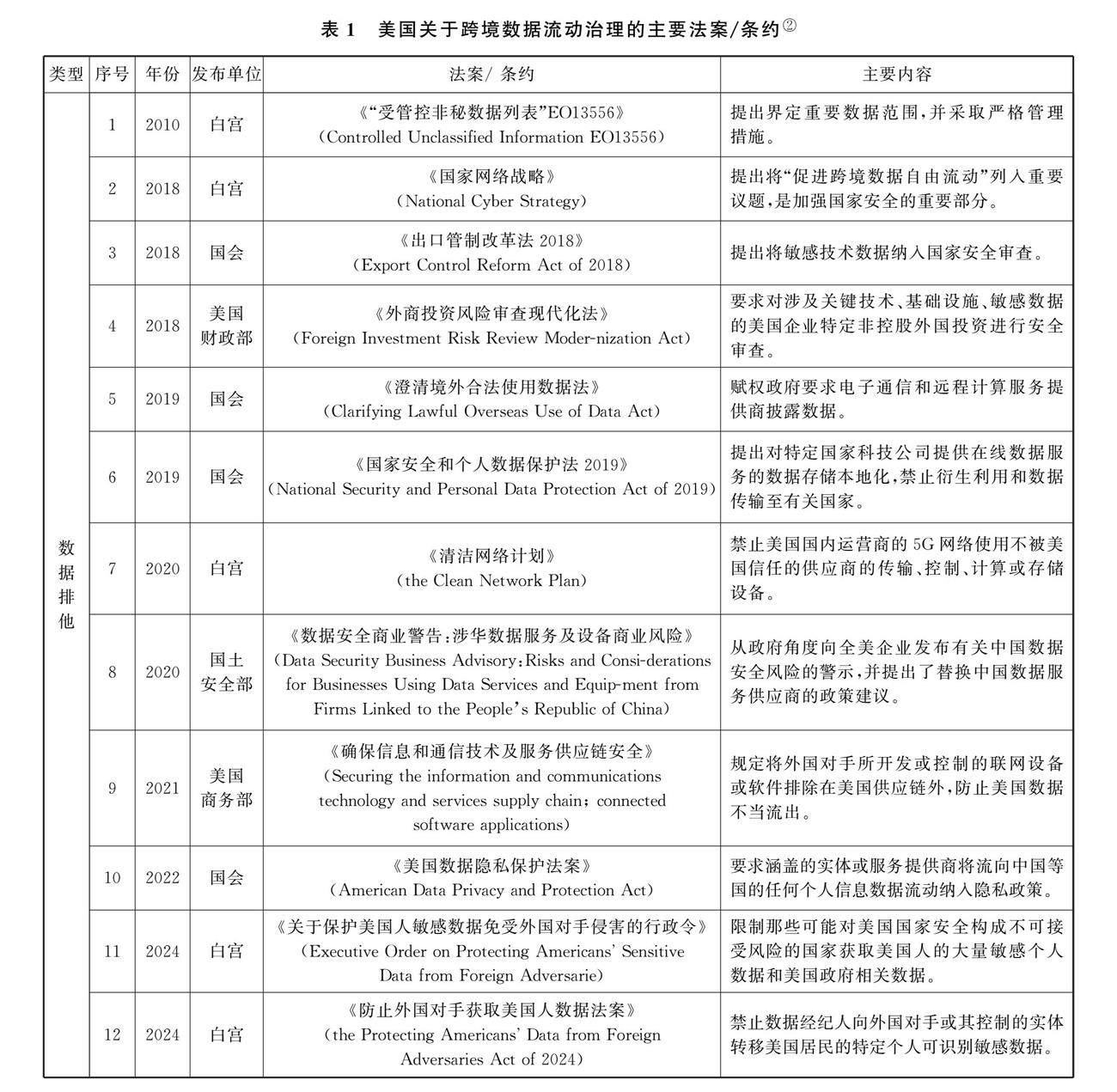

国外社会主义纵横 | 当前美国共产主义运动评析

国外社会主义纵横 | 当前美国共产主义运动评析

摘 要:2024年美国革命共产党人党高调成立,成为美国共产主义运动的发展之“新现象”。美国革命共产党人党是当代托洛茨基主义的政党,是美国众多共产主义政党中的一员。系统研究该党的历史出场,有助于从整体上把握美国共产主义运动的新特征:在影响力上,新冠疫情暴发后社会主义的吸引力和新因素在美国有所增长;在党的工作方式上,践行群众路线收效甚微,网络化“草根运动”成为“新宠”;在党的斗争特点上,激进化和革命化

-

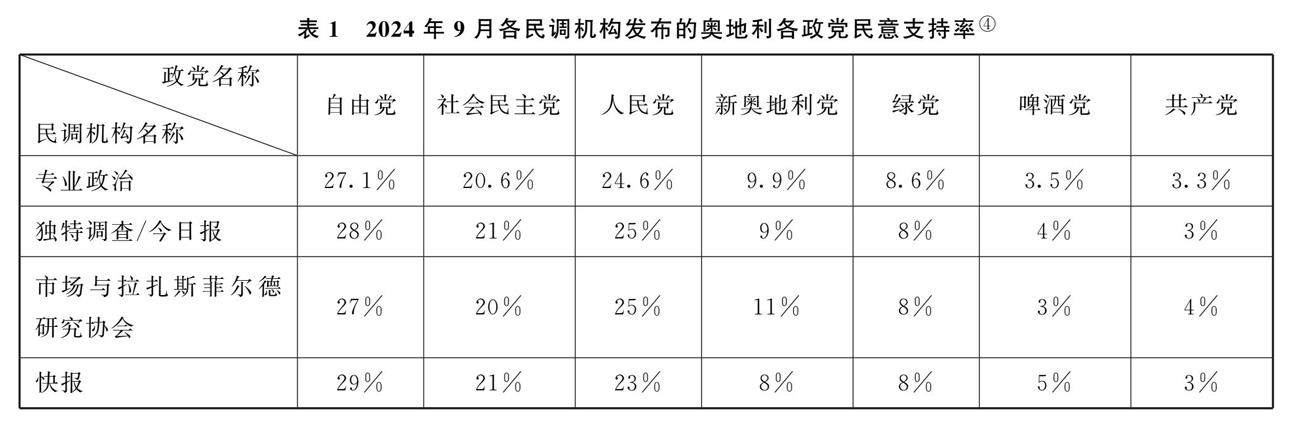

国外社会主义纵横 | 奥地利共产党地方选举表现及其发展态势

国外社会主义纵横 | 奥地利共产党地方选举表现及其发展态势

登录

登录