目录

快速导航-

卷首语 | 卷首语

卷首语 | 卷首语

-

虚构空间 | 拿捏

虚构空间 | 拿捏

-

虚构空间 | 使北谣

虚构空间 | 使北谣

-

虚构空间 | 盐灯

虚构空间 | 盐灯

-

虚构空间 | 桑梓行

虚构空间 | 桑梓行

-

虚构空间 | 不要放弃

虚构空间 | 不要放弃

-

虚构空间 | 木盒

虚构空间 | 木盒

-

虚构空间 | 酸甜的西瓜

虚构空间 | 酸甜的西瓜

-

虚构空间 | 初恋

虚构空间 | 初恋

-

散文长廊 | 五十年感怀

散文长廊 | 五十年感怀

-

散文长廊 | 船娘

散文长廊 | 船娘

-

散文长廊 | 一路向南是南极

散文长廊 | 一路向南是南极

-

散文长廊 | 槐韵迢迢

散文长廊 | 槐韵迢迢

-

散文长廊 | 蝉鸣

散文长廊 | 蝉鸣

-

散文长廊 | 为母之路

散文长廊 | 为母之路

-

散文长廊 | 在时光的另一头

散文长廊 | 在时光的另一头

-

散文长廊 | 家人

散文长廊 | 家人

-

散文长廊 | 良师益友话人生

散文长廊 | 良师益友话人生

-

散文长廊 | 慈父手中针

散文长廊 | 慈父手中针

-

散文长廊 | 那一丛骄傲的菊花脑(外一篇)

散文长廊 | 那一丛骄傲的菊花脑(外一篇)

-

散文长廊 | 海边的日出

散文长廊 | 海边的日出

-

散文长廊 | 州桥夜泊

散文长廊 | 州桥夜泊

-

散文长廊 | 千年白果树

散文长廊 | 千年白果树

-

诗空间 | 蓝色的河

诗空间 | 蓝色的河

-

诗空间 | 谛听金水湾的蛙鸣(组诗)

诗空间 | 谛听金水湾的蛙鸣(组诗)

-

诗空间 | 始终朝着阳光生长(组诗)

诗空间 | 始终朝着阳光生长(组诗)

-

诗空间 | 诗空间

诗空间 | 诗空间

-

诗空间 | 八方 诗潮

诗空间 | 八方 诗潮

-

自由谈 | 历史人文的深情邂逅一 读范闽杰随笔集《遇见淮阳》

自由谈 | 历史人文的深情邂逅一 读范闽杰随笔集《遇见淮阳》

-

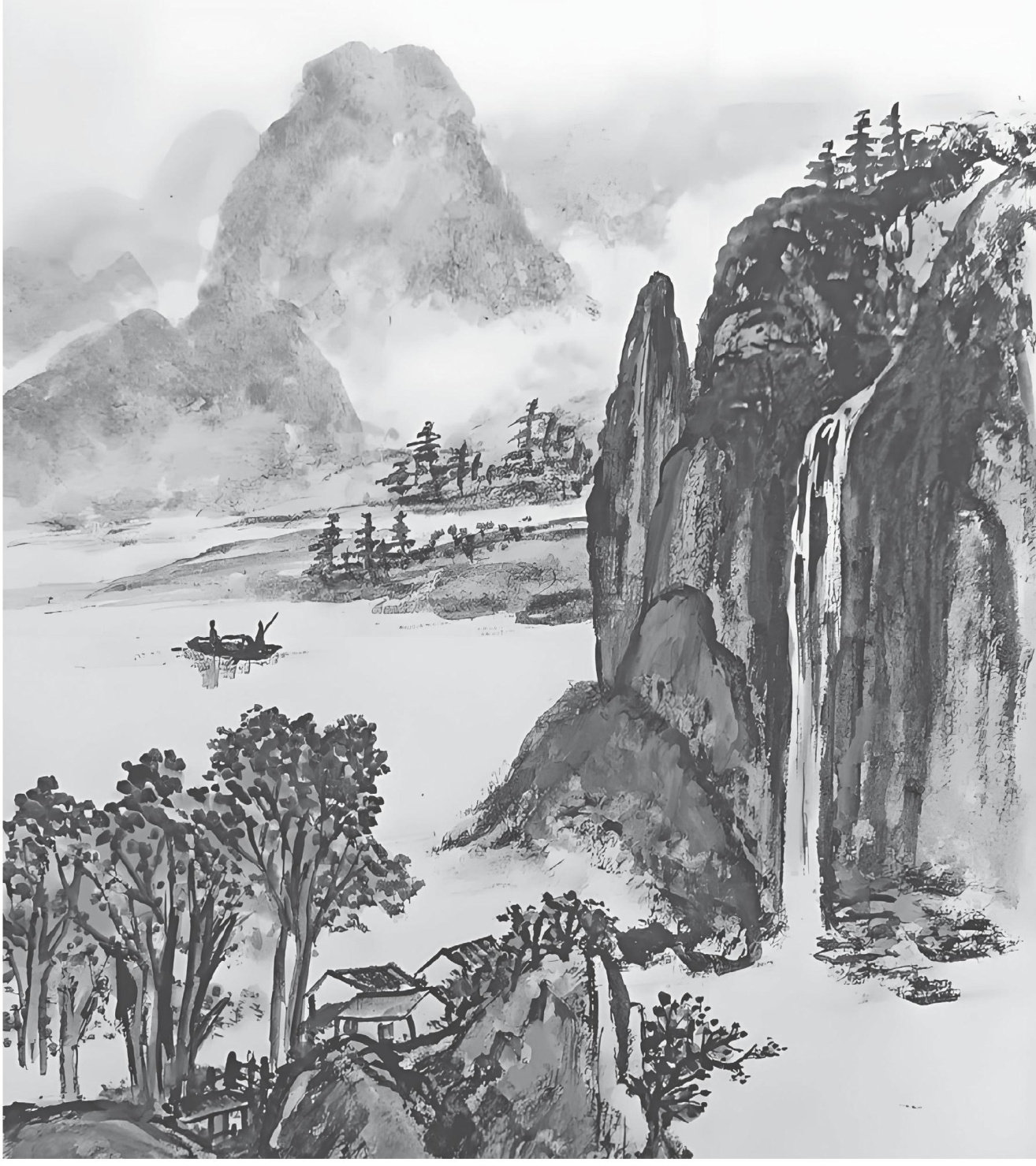

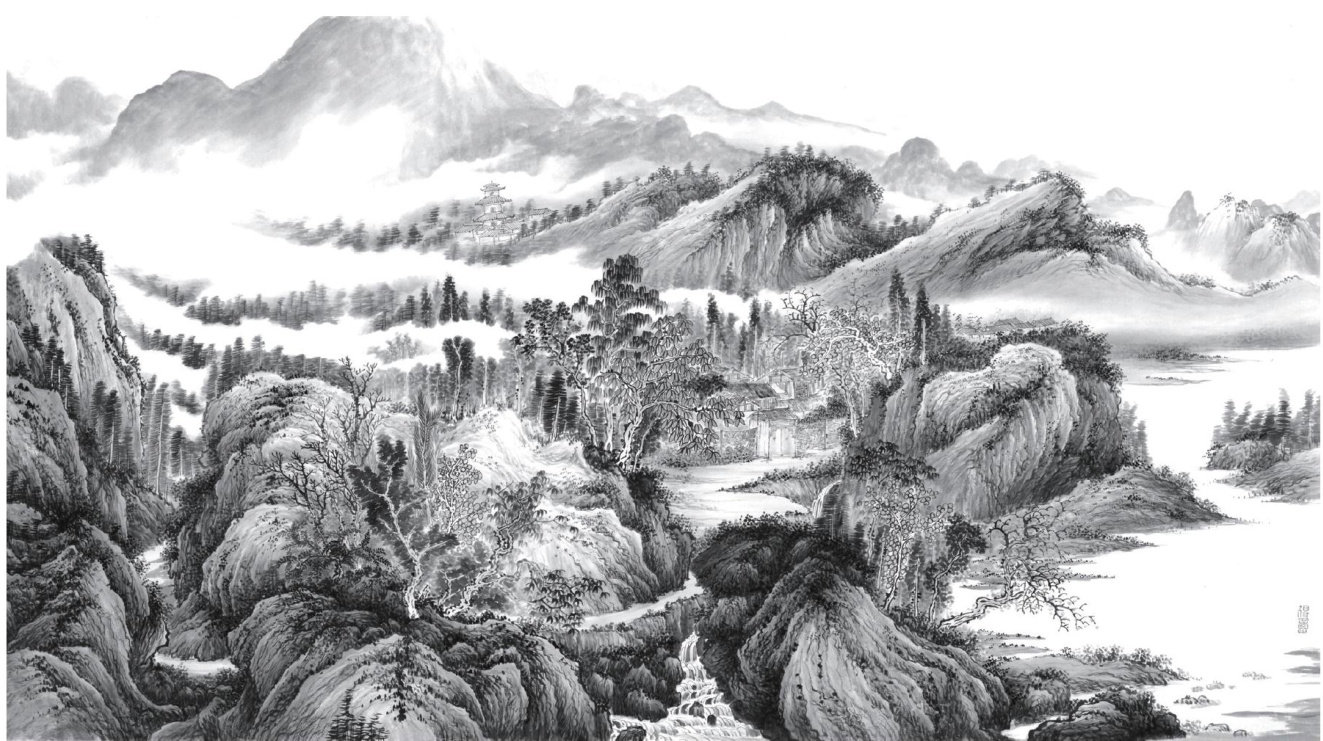

自由谈 | 时代审美的绿色重构与传统表达

自由谈 | 时代审美的绿色重构与传统表达

-

非虚构 | 奋楫扬帆正当时

非虚构 | 奋楫扬帆正当时

-

非虚构 | 陈家油坊根子红

非虚构 | 陈家油坊根子红

-

非虚构 | 追逐光,成为光,散发光

非虚构 | 追逐光,成为光,散发光

-

非虚构 | 狄氏春秋 连载(六)

非虚构 | 狄氏春秋 连载(六)

登录

登录