目录

快速导航-

马克思主义经典与阐释 | 重访马克思:深化理解哲学革命进程的三个新视角

马克思主义经典与阐释 | 重访马克思:深化理解哲学革命进程的三个新视角

-

马克思主义经典与阐释 | 价值标准问题的争论及其理论出路

马克思主义经典与阐释 | 价值标准问题的争论及其理论出路

-

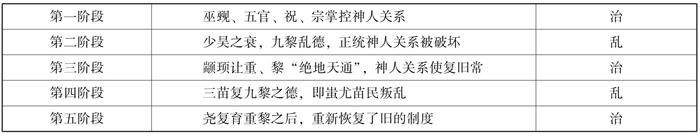

中国古典学研究 | 重审“绝地天通”

中国古典学研究 | 重审“绝地天通”

-

中国古典学研究 | 天人合一与神人合一并行论

中国古典学研究 | 天人合一与神人合一并行论

-

中国古典学研究 | “西部儒学”的历史贡献

中国古典学研究 | “西部儒学”的历史贡献

-

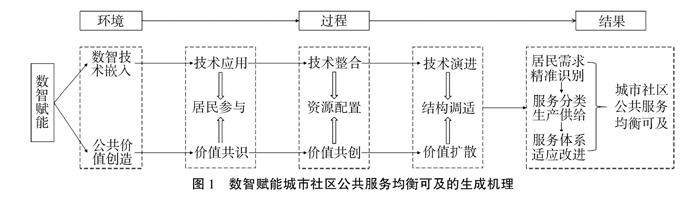

中国式现代化与高质量发展·技术治理 | 技术价值互构:数智赋能城市社区公共服务均衡可及的生成机理

中国式现代化与高质量发展·技术治理 | 技术价值互构:数智赋能城市社区公共服务均衡可及的生成机理

-

中国式现代化与高质量发展·技术治理 | 技术治理、群众工作与“枫桥经验”

中国式现代化与高质量发展·技术治理 | 技术治理、群众工作与“枫桥经验”

-

文学研究 | 文本之“体”与诠释之“用”

文学研究 | 文本之“体”与诠释之“用”

-

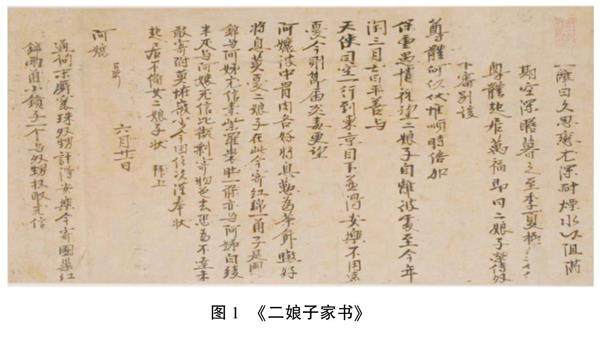

文学研究 | 《二娘子家书》对敦煌归义军史研究意义的再讨论

文学研究 | 《二娘子家书》对敦煌归义军史研究意义的再讨论

-

文学研究 | 文法实践、符号层累与记忆重构

文学研究 | 文法实践、符号层累与记忆重构

-

符号学研究 | 人工智能的意义时间:“此刻”之谜

符号学研究 | 人工智能的意义时间:“此刻”之谜

-

历史学研究 | 殷墟传统之外:三星堆早期发掘与早期中国考古学

历史学研究 | 殷墟传统之外:三星堆早期发掘与早期中国考古学

-

历史学研究 | “龙头”和“舵把子”

历史学研究 | “龙头”和“舵把子”

-

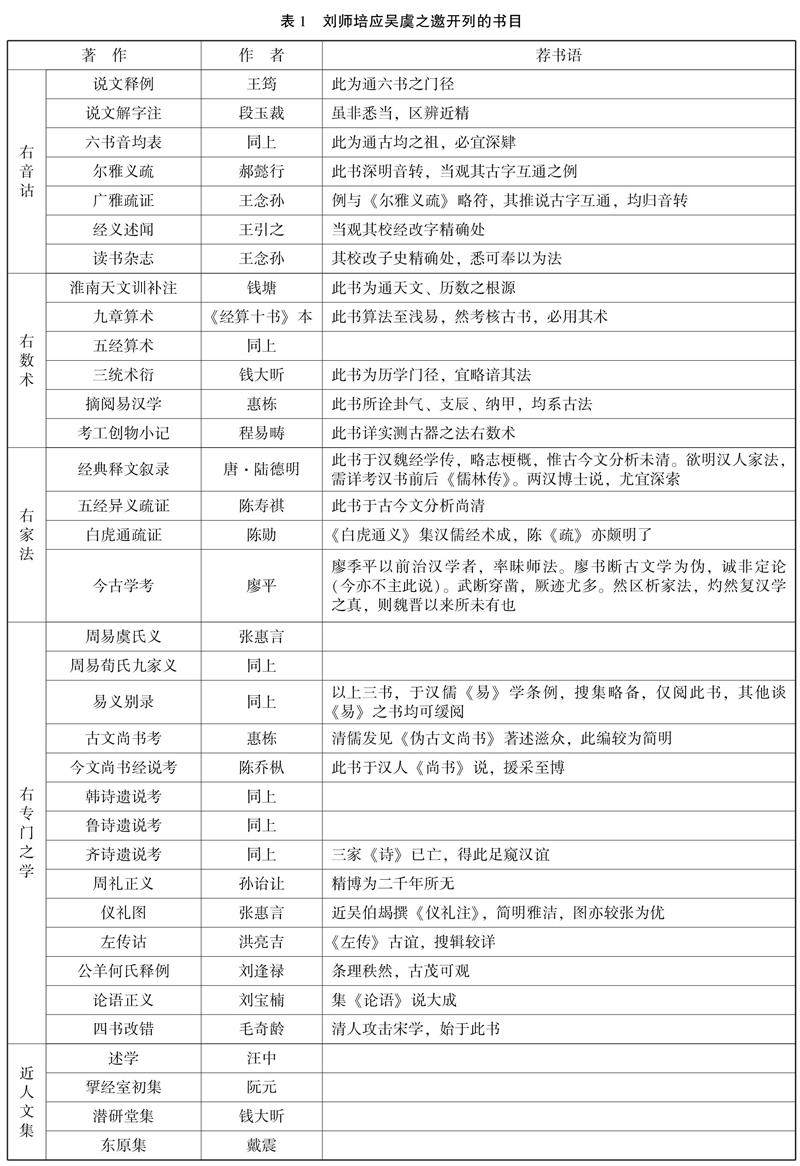

近代中国文化研究 | 民国初年客居成都、太原时期的刘师培

近代中国文化研究 | 民国初年客居成都、太原时期的刘师培

-

近代中国文化研究 | 民国前期报业失范与报律重建

近代中国文化研究 | 民国前期报业失范与报律重建

-

法学研究 | 中国刑法学自主性的基本面向与发展前景

法学研究 | 中国刑法学自主性的基本面向与发展前景

-

法学研究 | 法律思维规则的意义探究

法学研究 | 法律思维规则的意义探究

-

青年学者专栏 | 舶来品内销的误会

青年学者专栏 | 舶来品内销的误会

-

青年学者专栏 | 民国初年的经学形态及其现代化转型

青年学者专栏 | 民国初年的经学形态及其现代化转型

-

青年学者专栏 | 千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金

青年学者专栏 | 千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金

-

青年学者专栏 | Summaries

青年学者专栏 | Summaries

登录

登录