目录

快速导航-

马克思主义史学专题研究 | 中国马克思主义历史理论研究创新的四重视野

马克思主义史学专题研究 | 中国马克思主义历史理论研究创新的四重视野

摘 要:马克思主义历史理论是迄今为止中国学术界最系统、最完备也最有影响力的历史理论,但由于存在严重的固化僵化倾向,产生了与专业化学术实践相脱节的现象。马克思主义历史理论研究要除旧布新,走出当前面临的困境和危机,实现创造性发展,至少应当具备四重视野:学术视野、历史视野、国际视野和本土视野。拥有了这四重视野,马克思主义历史理论才可能重返思想文化的前台和中心,引领历史研究的学术实践,构成推动中国历史学转

-

马克思主义史学专题研究 | 贺凯与中国马克思主义文学通史写作的开创

马克思主义史学专题研究 | 贺凯与中国马克思主义文学通史写作的开创

摘 要:贺凯出生于山西辛亥革命元勋之家,自幼接受革命思想,早年从事进步文学的创作和翻译,并宣传马克思主义理论和革命思想。他在政治上参与了中国共产党山西地方组织的创建,在文学组织上参加了“左联”。同时,他又把马克思主义理论运用在中国文学史的研究上,写出了中国史学史上第一部马克思主义中国文学通史——《中国文学史纲要》,提出了一系列具有革命性意义的文学史写作理论。这一著作不但在中国文学史的写作上具有里程

-

马克思主义史学专题研究 | 中国近代史研究“革命史范式”在新中国成立后的形成、变化与争议

马克思主义史学专题研究 | 中国近代史研究“革命史范式”在新中国成立后的形成、变化与争议

-

艺术理论研究 | “融”与“竞”:晚明艺术赞助场域中江南文人与徽商的士商关系考察

艺术理论研究 | “融”与“竞”:晚明艺术赞助场域中江南文人与徽商的士商关系考察

摘 要:晚明,文人所遵循的“经世致用”学说和徽商的“贾儒兼业”观念在艺术赞助场域中产生了思想和行为上的交融与碰撞,呈现出“士商相融”和“士商相竞”的社会状态。“士商相融”是商人人情商业网络和文人艺术家鬻画治生需求的结果,而“士商相竞”则是两者对身份、地位和话语权的竞争。从“士商相融”到“士商相竞”,反映出文人艺术家在社会大环境中理想与现实之间的平衡、文人性与商业性之间的博弈。对江南文人和徽商之间士

-

艺术理论研究 | 走向“爱欲诗学”:韩炳哲对现代主体性的反思

艺术理论研究 | 走向“爱欲诗学”:韩炳哲对现代主体性的反思

摘 要:面对现代功绩社会的“主体性”危机,韩炳哲提出“爱欲的消亡”这一时代症候。通过对电影《五十度灰》和《忧郁症》的分析,韩炳哲呈现了爱欲在资本的消费需求与个体的功绩追寻中的深度毁灭及其背后重建“主体性”的可能,从而建构起自己独特的“爱欲诗学”。爱欲诗学以主体承认“无能为力”为前提,建构与“他者”的审美关系,实现爱欲的能量流通,形成真正的爱欲主体性。韩炳哲关注“他者”“他物”所带来的“他异性”维度

-

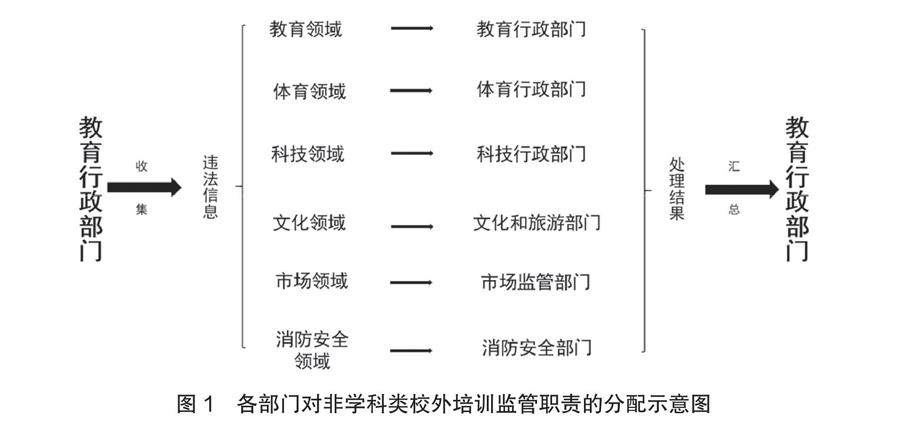

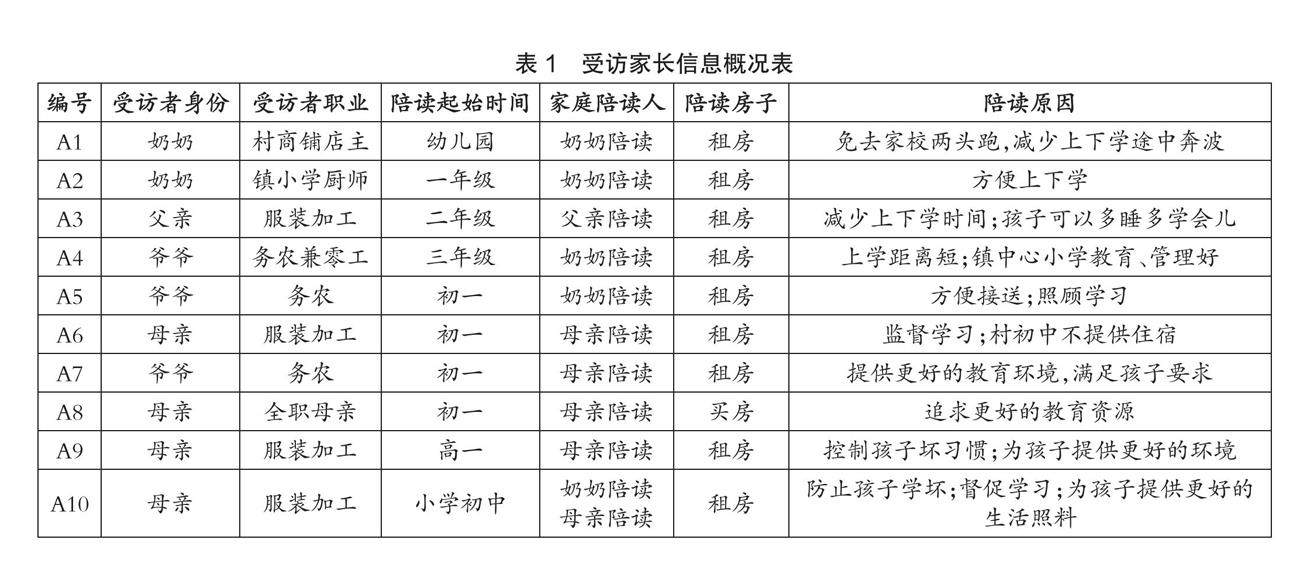

法学研究 | 非学科类校外培训行政监管职权的配置

法学研究 | 非学科类校外培训行政监管职权的配置

-

法学研究 | 个人信息保护中公共利益规则的适用困境与消解路径

法学研究 | 个人信息保护中公共利益规则的适用困境与消解路径

摘 要:个人信息保护不仅涉及私权主体之间的利益衡量,还涉及公共利益与个人信息权益之间的价值平衡。公共利益优位原则作为一项国内外公认的价值位阶原则,构成了公共利益限缩个人信息权益的正当基础。但过度强调公共利益的优先地位,容易造成公共利益的泛化滥用,进而侵害个人信息权益。我国个人信息保护法中的公共利益规则存在公共利益概念界定模糊、利益代表主体复杂多元、司法适用与监督制度缺位等问题,加剧了公共利益与个人

-

智能传播技术与道德建设专题研究 | 算法推荐视域下青年主流价值观培育的风险隐忧与优化策略

智能传播技术与道德建设专题研究 | 算法推荐视域下青年主流价值观培育的风险隐忧与优化策略

摘 要:在数字化生存时代,算法推荐作为信息传播和话语生成的新范式,成为形塑青年价值观的社会权力。在资本逻辑作用下,算法推荐的不当运用催生了“过滤气泡”加剧“信息茧房”、“去中心化”加速“再中心化”、“流量至上”诱发“娱乐至死”等一系列风险隐忧,给青年群体的价值认知、价值认同和价值选择带来诸多负面影响。为此,必须优化算法推荐生态、创新算法推荐应用、强化算法推荐治理,对算法推荐发展、应用与治理的全过程

登录

登录