目录

快速导航-

文学评论 | 论《雪山大地》中的中华民族共同体建构

文学评论 | 论《雪山大地》中的中华民族共同体建构

-

文学评论 | 论《水浒传》中的兵器书写

文学评论 | 论《水浒传》中的兵器书写

-

文学评论 | 《山南水北》:城乡视域下的怀旧与现实

文学评论 | 《山南水北》:城乡视域下的怀旧与现实

-

文学评论 | 埃利奥特《看不见的孩子》中的空间政治书写

文学评论 | 埃利奥特《看不见的孩子》中的空间政治书写

-

文学评论 | 重塑理学家的文学形象

文学评论 | 重塑理学家的文学形象

-

文学评论 | 小说《“百事”一代》中的空间叙事手法分析

文学评论 | 小说《“百事”一代》中的空间叙事手法分析

-

文学评论 | 《归去来兮辞》的空间叙事与田园隐逸的场景呈现

文学评论 | 《归去来兮辞》的空间叙事与田园隐逸的场景呈现

-

文学研究 | 苏轼黄州创作中自我代称的转变

文学研究 | 苏轼黄州创作中自我代称的转变

-

文学研究 | 巫楚文化中的“美”与“悲”

文学研究 | 巫楚文化中的“美”与“悲”

-

文学研究 | 罗兰·巴尔特符号学思想中的“中性”现象

文学研究 | 罗兰·巴尔特符号学思想中的“中性”现象

-

文学研究 | 莫言“童心写作”的美学建构与现代性反思

文学研究 | 莫言“童心写作”的美学建构与现代性反思

-

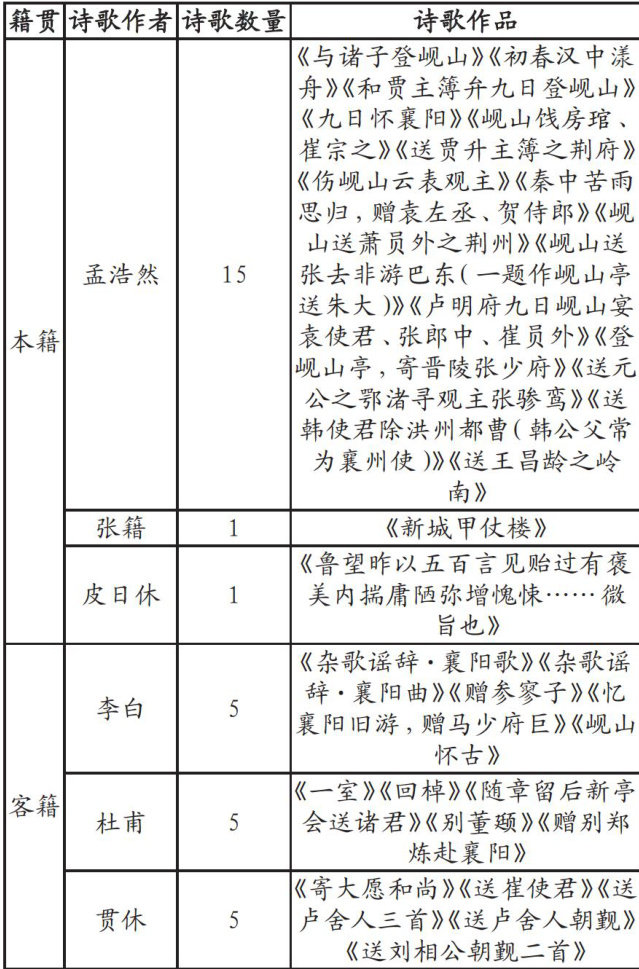

文学研究 | 文学地理学视域下唐诗中的岘山书写

文学研究 | 文学地理学视域下唐诗中的岘山书写

-

文学研究 | 唐诗选本研究的回顾与展望

文学研究 | 唐诗选本研究的回顾与展望

-

文学研究 | 乌利茨卡娅女性小说中的多重象征性手法探析

文学研究 | 乌利茨卡娅女性小说中的多重象征性手法探析

-

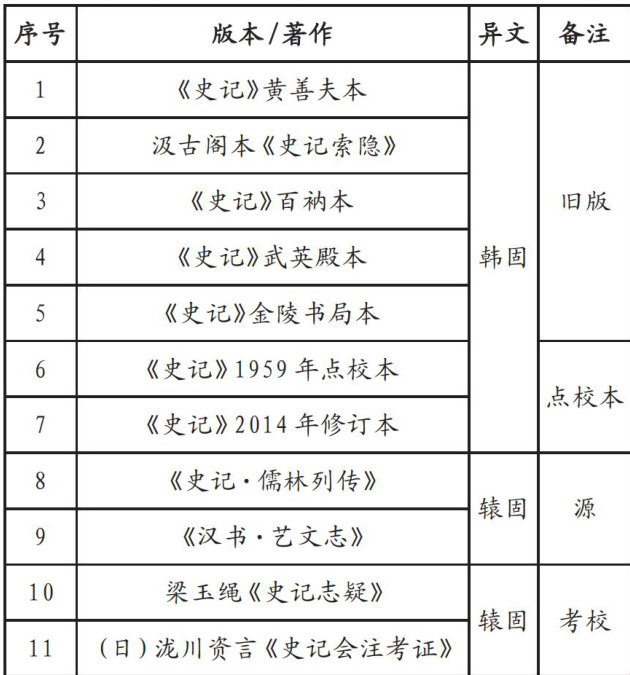

文学研究 | 考据学与数据可视化视域下的“韩固传《诗》”问题

文学研究 | 考据学与数据可视化视域下的“韩固传《诗》”问题

-

文化集萃 | 蒙古帝国时期草原丝绸之路西段交通路线

文化集萃 | 蒙古帝国时期草原丝绸之路西段交通路线

-

文化集萃 | 《国语补校》文本考据二题

文化集萃 | 《国语补校》文本考据二题

-

文化集萃 | 论卡尔·波普尔的证伪主义思想

文化集萃 | 论卡尔·波普尔的证伪主义思想

-

文化集萃 | 翁俊雄唐史研究成就述评

文化集萃 | 翁俊雄唐史研究成就述评

-

文化集萃 | 我们如何读懂日常生活中的语言?

文化集萃 | 我们如何读懂日常生活中的语言?

-

文化集萃 | 清代陕西蒲城文人李登瀛生平考述

文化集萃 | 清代陕西蒲城文人李登瀛生平考述

-

文化集萃 | 历史唯物主义视域下的新历史目的论建构

文化集萃 | 历史唯物主义视域下的新历史目的论建构

-

文化集萃 | 浅谈阳明心学

文化集萃 | 浅谈阳明心学

-

文化集萃 | 论赫勒历史编纂学的后现代转向

文化集萃 | 论赫勒历史编纂学的后现代转向

-

文艺观察 | 闯入者在封闭空间伦理困境中的形象表达

文艺观察 | 闯入者在封闭空间伦理困境中的形象表达

-

文艺观察 | 从《出走的决心》中的孙晓雪看女性身份认同矛盾与性别困局

文艺观察 | 从《出走的决心》中的孙晓雪看女性身份认同矛盾与性别困局

-

文艺观察 | 论《天堂电影院》的艺术价值及其对心灵的温暖慰藉

文艺观察 | 论《天堂电影院》的艺术价值及其对心灵的温暖慰藉

-

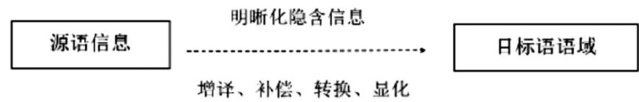

文化传播 | 《苦菜花》吴雪莉译本明晰化翻译艺术探究

文化传播 | 《苦菜花》吴雪莉译本明晰化翻译艺术探究

-

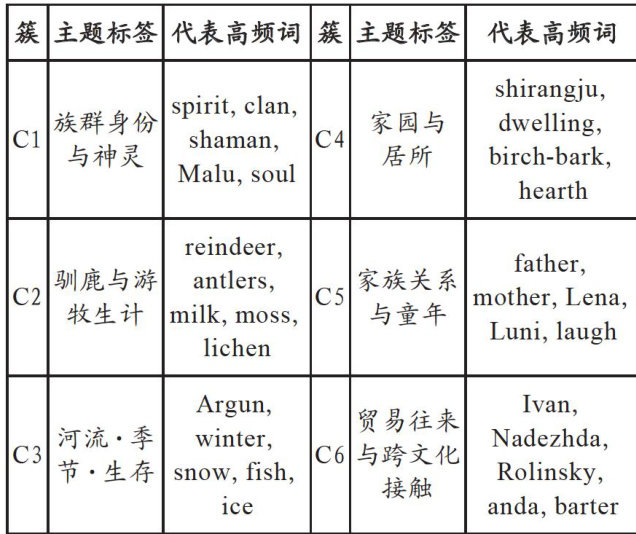

文化传播 | 《额尔古纳河右岸》的文本主题分析与民族文化翻译策略研究

文化传播 | 《额尔古纳河右岸》的文本主题分析与民族文化翻译策略研究

-

文化传播 | 图里翻译规范理论视角下《中庸》两英译本比较研究

文化传播 | 图里翻译规范理论视角下《中庸》两英译本比较研究

-

文化传播 | 基于平行语料库的《传习录》两英译本翻译特征多维度对比分析

文化传播 | 基于平行语料库的《传习录》两英译本翻译特征多维度对比分析

-

文化综合 | 山东阳信方言定语标记“那”的语法化

文化综合 | 山东阳信方言定语标记“那”的语法化

-

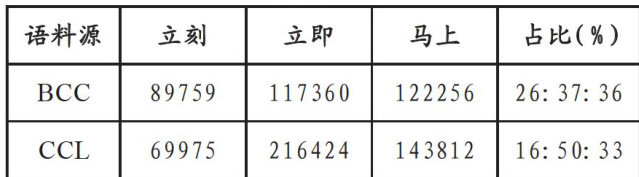

文化综合 | 新描写主义视域下“立刻”“立即”“马上”语法功能及语用研究

文化综合 | 新描写主义视域下“立刻”“立即”“马上”语法功能及语用研究

-

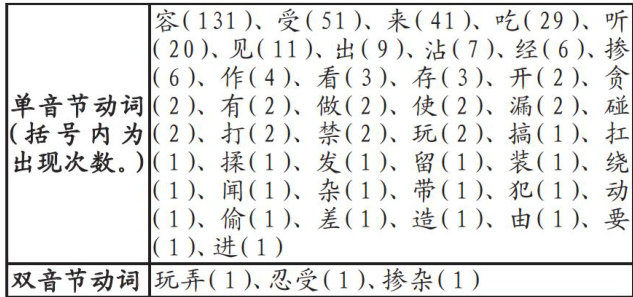

文化综合 | 现代汉语“V不得一点X”的构式解析

文化综合 | 现代汉语“V不得一点X”的构式解析

-

文化综合 | 方言训话的路径及意义探析

文化综合 | 方言训话的路径及意义探析

-

文化综合 | 《说文解字·日部》字的文化阐释

文化综合 | 《说文解字·日部》字的文化阐释

-

文化综合 | 新语素“番”考察

文化综合 | 新语素“番”考察

-

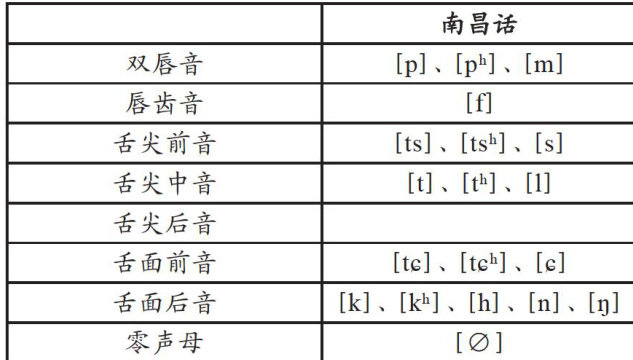

文化综合 | 普通话背景下的南昌方音研究

文化综合 | 普通话背景下的南昌方音研究

-

文化综合 | 广州从化广裕祠楹联碑记校读

文化综合 | 广州从化广裕祠楹联碑记校读

-

文化综合 | “给予(与)”的发展历程及词汇化演进考察

文化综合 | “给予(与)”的发展历程及词汇化演进考察

-

文化综合 | 中国版权文化的实践形态及其演变路径

文化综合 | 中国版权文化的实践形态及其演变路径

-

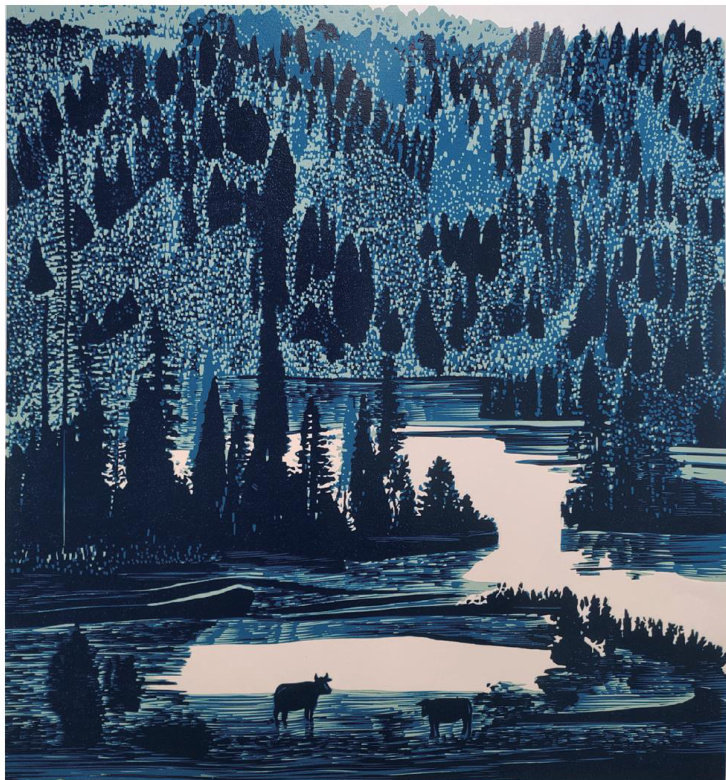

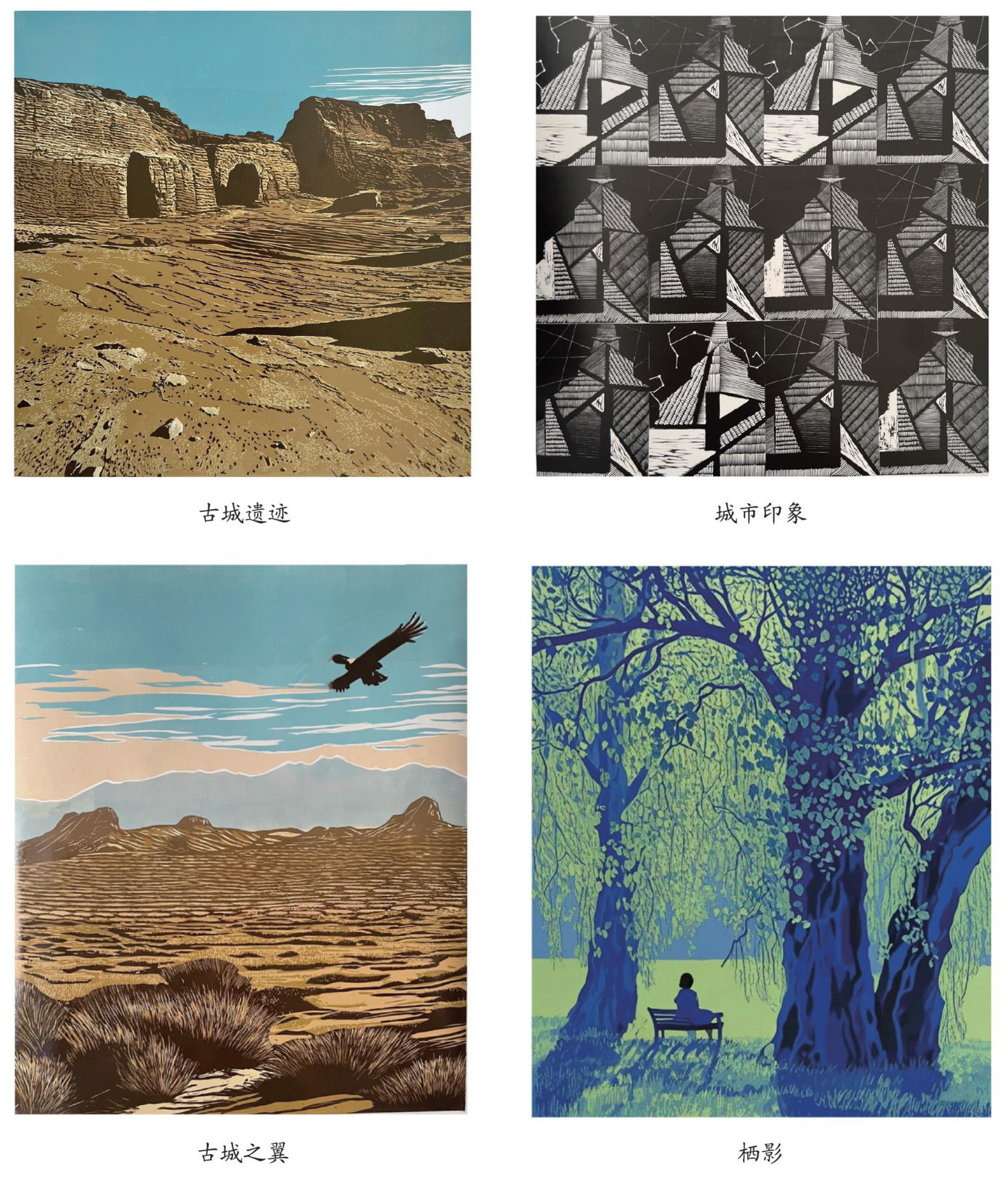

文化综合 | 阿山晨曦

文化综合 | 阿山晨曦

-

文化综合 | 古城遗迹

文化综合 | 古城遗迹

过往期刊

更多-

今古文创

2025年38期 -

今古文创

2025年37期 -

今古文创

2025年36期 -

今古文创

2025年35期 -

今古文创

2025年34期 -

今古文创

2025年33期 -

今古文创

2025年32期 -

今古文创

2025年31期 -

今古文创

2025年30期 -

今古文创

2025年29期 -

今古文创

2025年28期 -

今古文创

2025年27期 -

今古文创

2025年26期 -

今古文创

2025年25期 -

今古文创

2025年24期 -

今古文创

2025年23期 -

今古文创

2025年22期 -

今古文创

2025年21期 -

今古文创

2025年20期 -

今古文创

2025年19期 -

今古文创

2025年18期 -

今古文创

2025年17期 -

今古文创

2025年16期 -

今古文创

2025年15期 -

今古文创

2025年14期 -

今古文创

2025年13期 -

今古文创

2025年12期 -

今古文创

2025年11期 -

今古文创

2025年10期 -

今古文创

2025年09期 -

今古文创

2025年08期 -

今古文创

2025年07期 -

今古文创

2025年06期 -

今古文创

2025年05期 -

今古文创

2025年04期 -

今古文创

2025年03期 -

今古文创

2025年02期 -

今古文创

2025年01期

登录

登录