目录

快速导航-

金融与保险 | 绿色金融影响下的重污染企业ESG战略:实质性改革还是“漂绿”?

金融与保险 | 绿色金融影响下的重污染企业ESG战略:实质性改革还是“漂绿”?

-

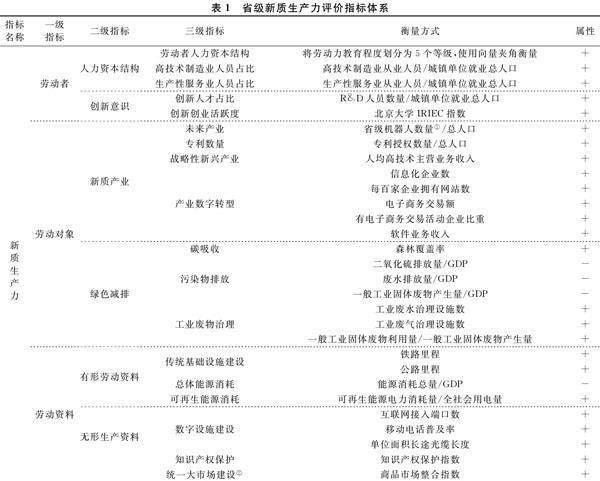

金融与保险 | 商业银行数字化转型与新质生产力提升

金融与保险 | 商业银行数字化转型与新质生产力提升

-

金融与保险 | 金融可得性提振居民消费升级的作用机制与影响效应

金融与保险 | 金融可得性提振居民消费升级的作用机制与影响效应

-

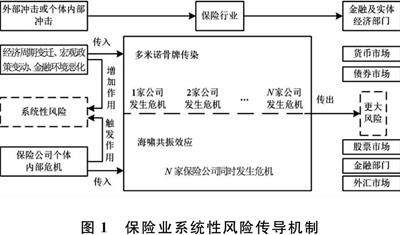

金融与保险 | 中国保险业系统性风险的评估与预警研究

金融与保险 | 中国保险业系统性风险的评估与预警研究

-

金融与保险 | 农业保险承保规模越大越好吗?

金融与保险 | 农业保险承保规模越大越好吗?

-

财政与税务 | 产业数字化、税收横向分配与地方财政压力

财政与税务 | 产业数字化、税收横向分配与地方财政压力

-

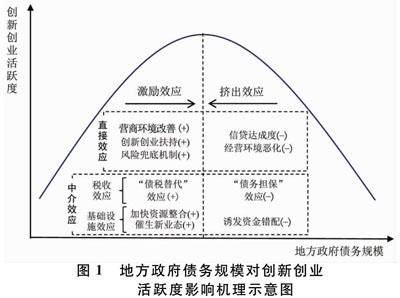

财政与税务 | 地方政府债务规模与城市创新创业活跃度

财政与税务 | 地方政府债务规模与城市创新创业活跃度

-

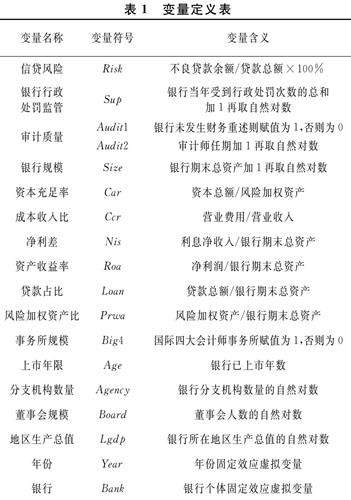

财务与会计 | 银行行政处罚监管、外部审计监督与信贷风险防控:互补还是替代?

财务与会计 | 银行行政处罚监管、外部审计监督与信贷风险防控:互补还是替代?

-

财务与会计 | 注册制改革与同行核准制公司的风险承担

财务与会计 | 注册制改革与同行核准制公司的风险承担

-

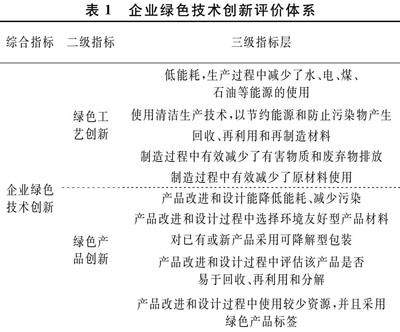

财务与会计 | “双碳”目标下绿色技术创新对企业财务绩效的影响

财务与会计 | “双碳”目标下绿色技术创新对企业财务绩效的影响

-

财经智库 | 土地价值捕获:实践经验与机制转型研究

财经智库 | 土地价值捕获:实践经验与机制转型研究

-

财经智库 | 发展新质生产力如何提升共同富裕水平?

财经智库 | 发展新质生产力如何提升共同富裕水平?

-

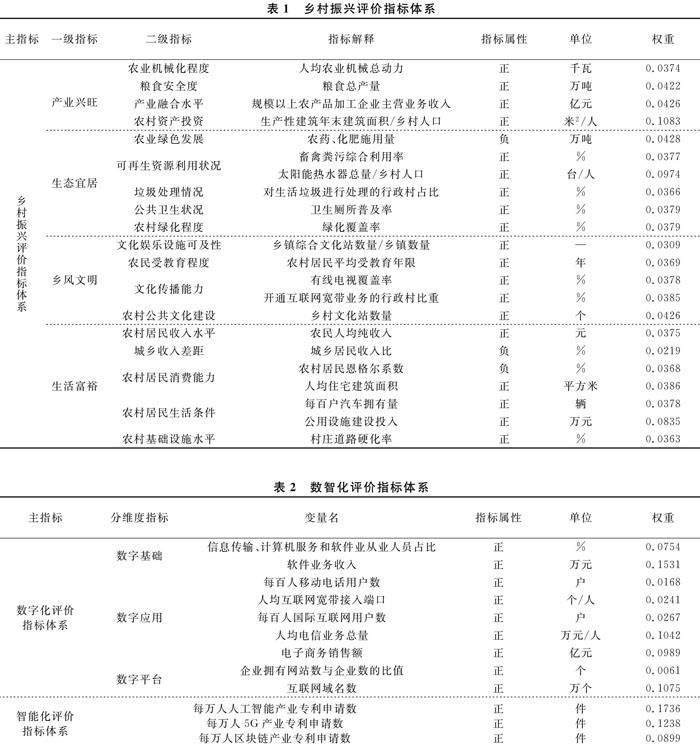

乡村振兴 | 数智化赋能中国式现代化乡村振兴的机理与检验

乡村振兴 | 数智化赋能中国式现代化乡村振兴的机理与检验

-

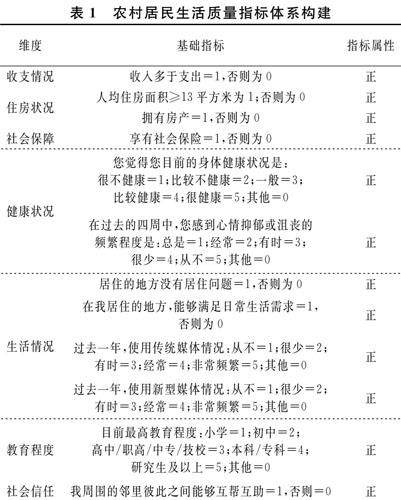

乡村振兴 | 农村公共服务对农村居民生活质量的影响研究

乡村振兴 | 农村公共服务对农村居民生活质量的影响研究

-

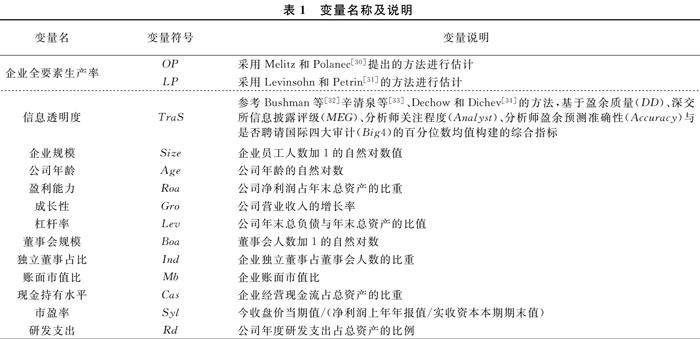

经济管理 | 企业信息透明度对全要素生产率的影响研究

经济管理 | 企业信息透明度对全要素生产率的影响研究

-

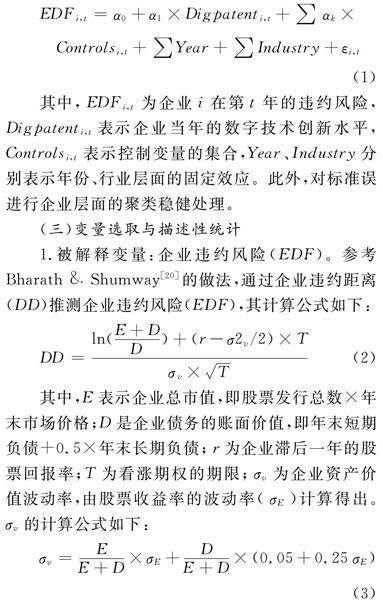

经济管理 | 数字技术创新对企业违约风险的影响研究

经济管理 | 数字技术创新对企业违约风险的影响研究

-

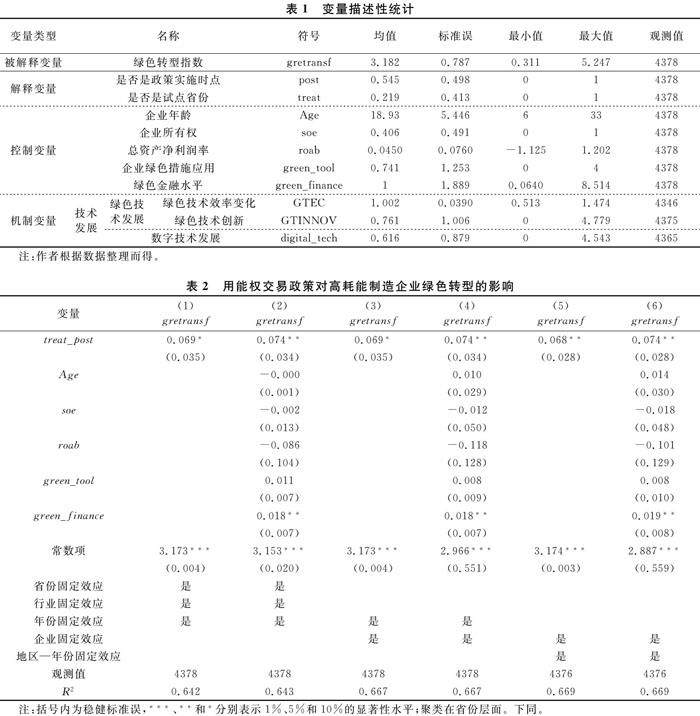

经济管理 | 用能权交易政策对高耗能制造企业绿色转型的影响研究

经济管理 | 用能权交易政策对高耗能制造企业绿色转型的影响研究

-

经济法 | 国家出资公司立法的路径选择与体系架构

经济法 | 国家出资公司立法的路径选择与体系架构

登录

登录