目录

快速导航-

卷首语 | 我是一

卷首语 | 我是一

-

青春沐光行 奋斗书华章 | 陈乐:我在故宫画小画儿

青春沐光行 奋斗书华章 | 陈乐:我在故宫画小画儿

-

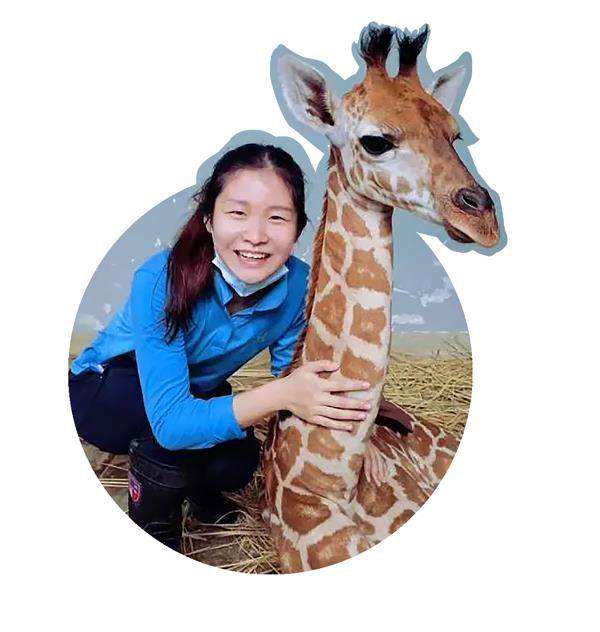

青春沐光行 奋斗书华章 | 剑桥毕业后,我在动物园“铲屎”

青春沐光行 奋斗书华章 | 剑桥毕业后,我在动物园“铲屎”

-

青春沐光行 奋斗书华章 | 从何尊读懂“中国”一词的前世今生

青春沐光行 奋斗书华章 | 从何尊读懂“中国”一词的前世今生

-

青春沐光行 奋斗书华章 | 纸短情长话家国

青春沐光行 奋斗书华章 | 纸短情长话家国

-

成长 | 我有恐鸡症

成长 | 我有恐鸡症

-

成长 | 让万物穿过自己

成长 | 让万物穿过自己

-

成长 | 年少的舞台梦

成长 | 年少的舞台梦

-

成长 | 致我们相爱相杀的青春

成长 | 致我们相爱相杀的青春

-

成长 | 我庆幸自己学了“冷门文科专业”

成长 | 我庆幸自己学了“冷门文科专业”

-

成长 | 世界一定公正吗

成长 | 世界一定公正吗

-

成长 | 有光的地方,就有影子

成长 | 有光的地方,就有影子

-

成长 | 三个人的友谊为什么太拥挤

成长 | 三个人的友谊为什么太拥挤

-

成长 | 那个喜欢李白的少年

成长 | 那个喜欢李白的少年

-

读写 | 九岁的委屈和九十岁的委屈

读写 | 九岁的委屈和九十岁的委屈

-

读写 | 水也会呼吸

读写 | 水也会呼吸

-

读写 | 言论

读写 | 言论

-

读写 | 植物的哲学是深呼吸

读写 | 植物的哲学是深呼吸

-

读写 | 信息太多其实是种负担

读写 | 信息太多其实是种负担

-

读写 | 越长的路,越要慢慢走

读写 | 越长的路,越要慢慢走

-

读写 | 摘抄本

读写 | 摘抄本

-

读写 | 追光的人

读写 | 追光的人

-

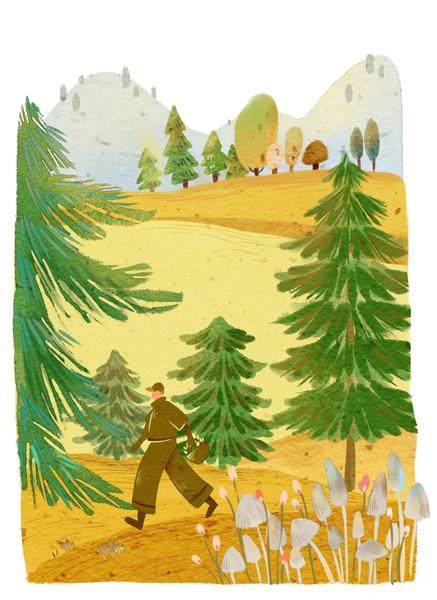

天下 | 重阳菌香

天下 | 重阳菌香

-

天下 | 彻夜通明的路灯下,植物睡着了吗

天下 | 彻夜通明的路灯下,植物睡着了吗

-

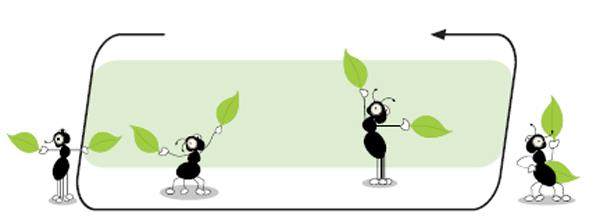

天下 | 当蚂蚁遇上交通堵塞

天下 | 当蚂蚁遇上交通堵塞

-

天下 | 错峰充电的智慧

天下 | 错峰充电的智慧

-

天下 | 为什么橡皮擦总会和别的东西粘在一起

天下 | 为什么橡皮擦总会和别的东西粘在一起

-

天下 | 缆车应该上山坐还是下山坐

天下 | 缆车应该上山坐还是下山坐

-

天下 | 工厂游,魅力何在

天下 | 工厂游,魅力何在

-

天下 | 鹦鹉能闯出多大的祸

天下 | 鹦鹉能闯出多大的祸

-

天下 | 你说什么?我没戴眼镜听不清

天下 | 你说什么?我没戴眼镜听不清

-

天下 | 海岛的淡季

天下 | 海岛的淡季

-

天下 | 创意

天下 | 创意

-

天下 | 留言的故事

天下 | 留言的故事

-

世相 | 识别自己的“心理钉子”

世相 | 识别自己的“心理钉子”

-

世相 | 孩子的不凡,来自父母的不厌其烦

世相 | 孩子的不凡,来自父母的不厌其烦

-

世相 | 人类,多一些“露马脚”的时刻吧

世相 | 人类,多一些“露马脚”的时刻吧

-

世相 | 无国界医生

世相 | 无国界医生

-

世相 | 浩渺宇宙

世相 | 浩渺宇宙

-

世相 | 幽默与漫画

世相 | 幽默与漫画

-

世相 | 用游戏复刻与奶奶的最后时光

世相 | 用游戏复刻与奶奶的最后时光

-

世相 | 一人头上一颗露水珠

世相 | 一人头上一颗露水珠

-

互动 | 语文课是师生跟随文学共历一次发烧

互动 | 语文课是师生跟随文学共历一次发烧

-

互动 | 香樟树下的旧书摊

互动 | 香樟树下的旧书摊

-

互动 | 猫猫接力喂

互动 | 猫猫接力喂

-

互动 | 小小的我,与世界格格不入

互动 | 小小的我,与世界格格不入

-

互动 | 规律

互动 | 规律

-

互动 | 我的秘密盒子里,藏着故乡的雪

互动 | 我的秘密盒子里,藏着故乡的雪

登录

登录