- 全部分类/

- 科学普及/

- 中南林业科技大学学报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

林学 | 祁连山典型流域青海云杉林林分空间结构对林下更新的影响

林学 | 祁连山典型流域青海云杉林林分空间结构对林下更新的影响

-

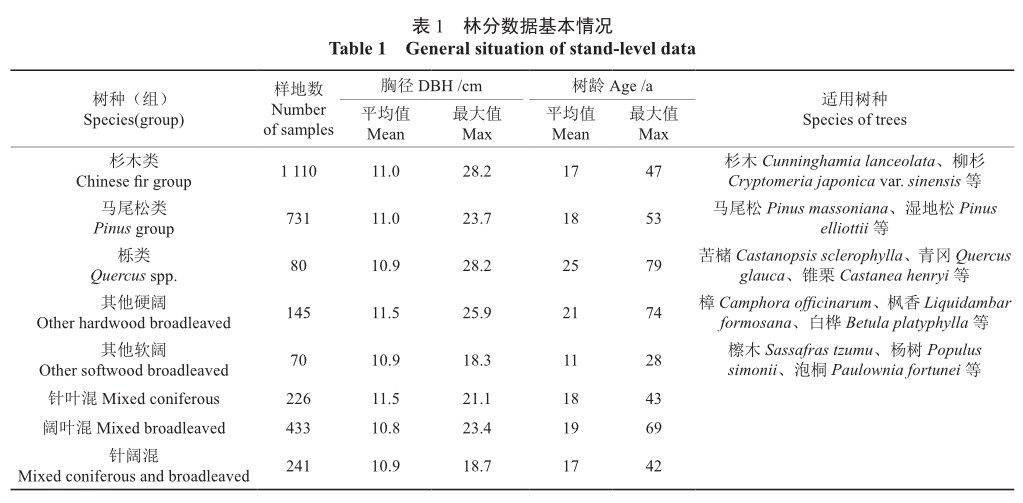

林学 | 基于气候因子的湖南省主要树种组林分生长率模型研建

林学 | 基于气候因子的湖南省主要树种组林分生长率模型研建

-

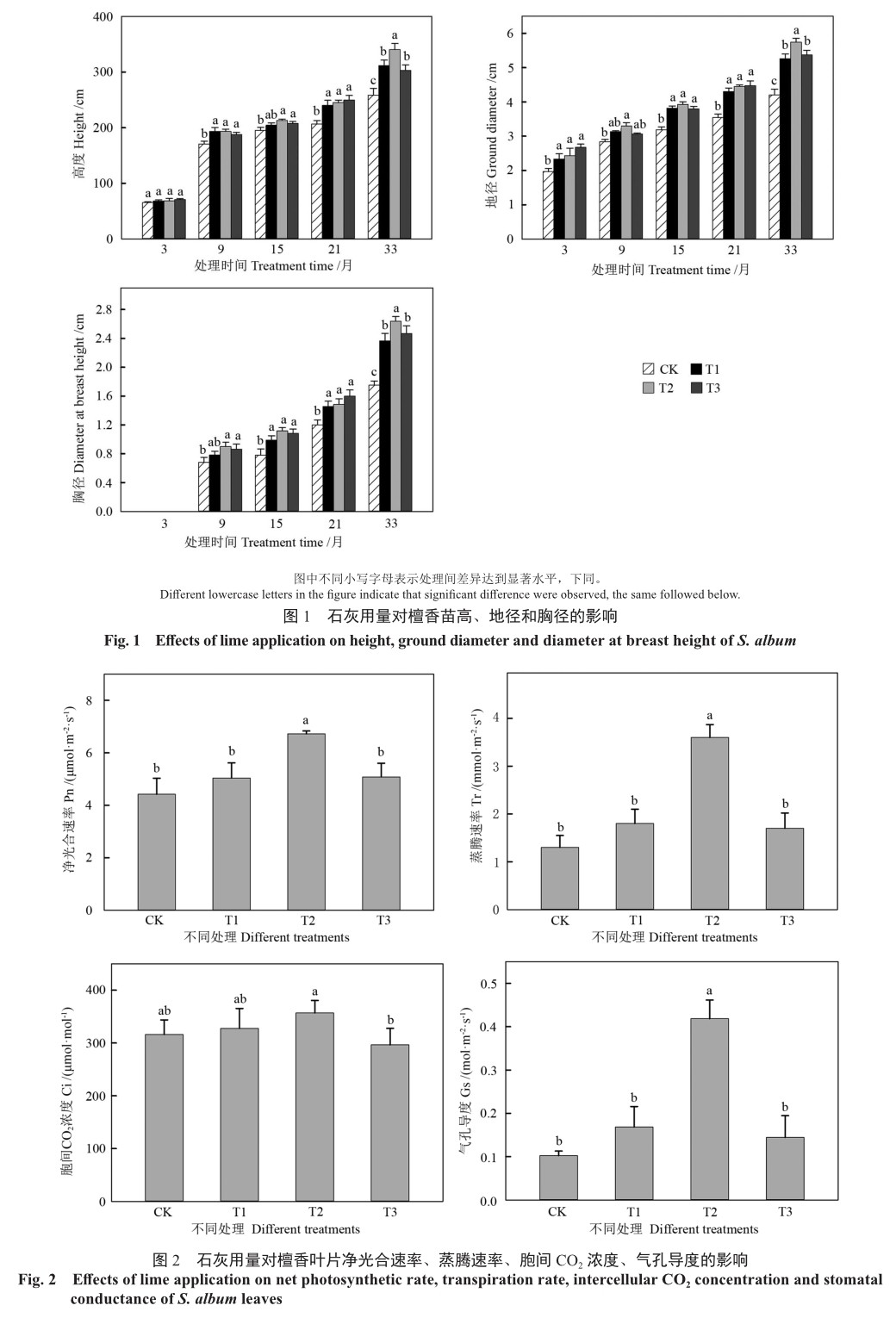

林学 | 石灰添加对檀香幼林生长及光合特性的影响

林学 | 石灰添加对檀香幼林生长及光合特性的影响

-

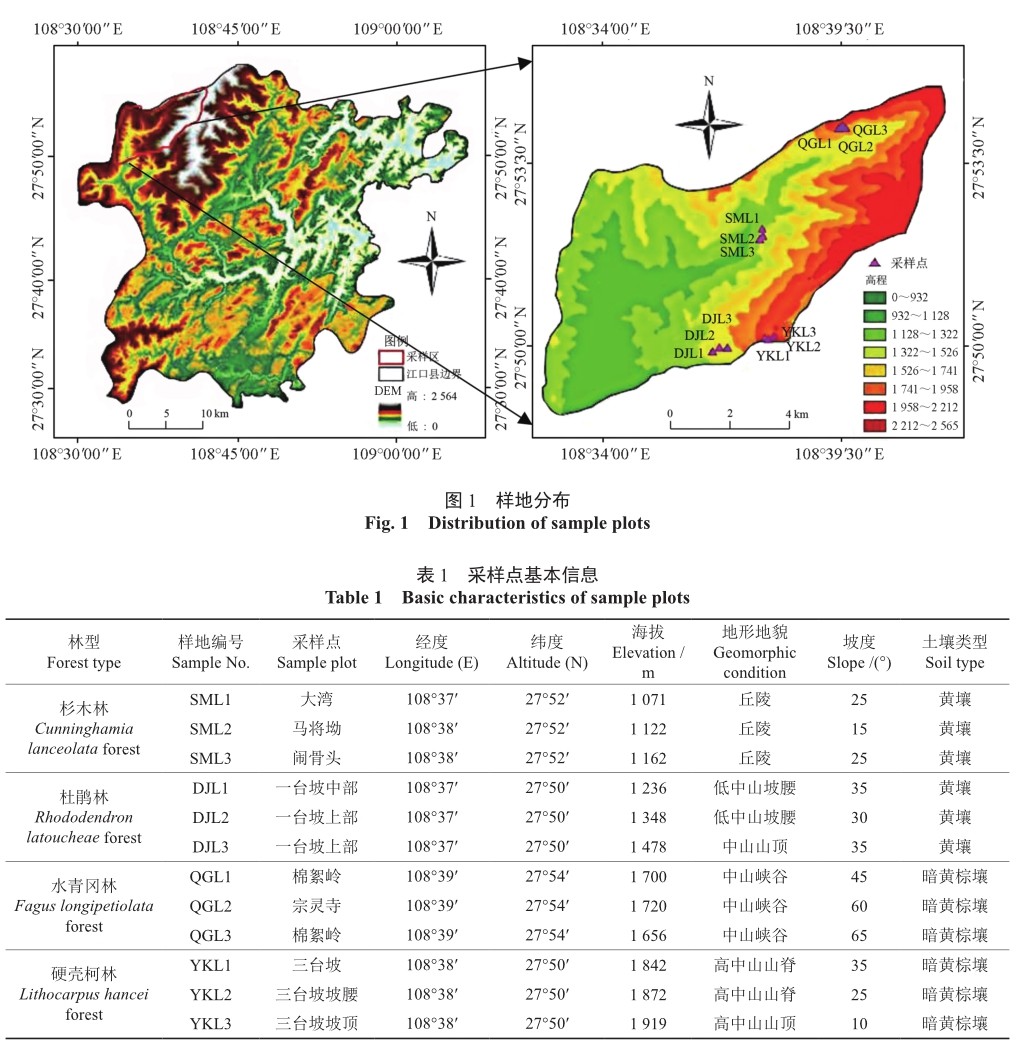

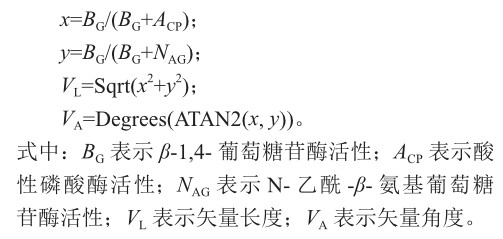

林学 | 土壤微生物对4种森林类型植物多样性形成的影响

林学 | 土壤微生物对4种森林类型植物多样性形成的影响

-

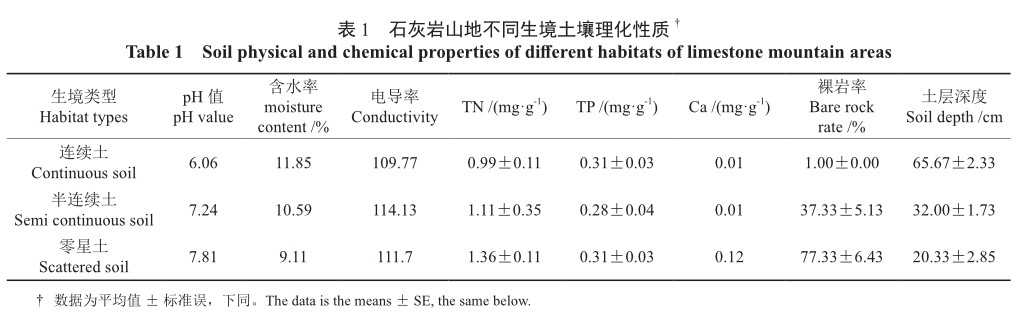

林学 | 石灰岩山地不同生境淡竹蔸根和鞭根氮磷根际效应

林学 | 石灰岩山地不同生境淡竹蔸根和鞭根氮磷根际效应

-

林学 | 基于ICESat-2/ATLAS数据的龙竹地上生物量估测

林学 | 基于ICESat-2/ATLAS数据的龙竹地上生物量估测

-

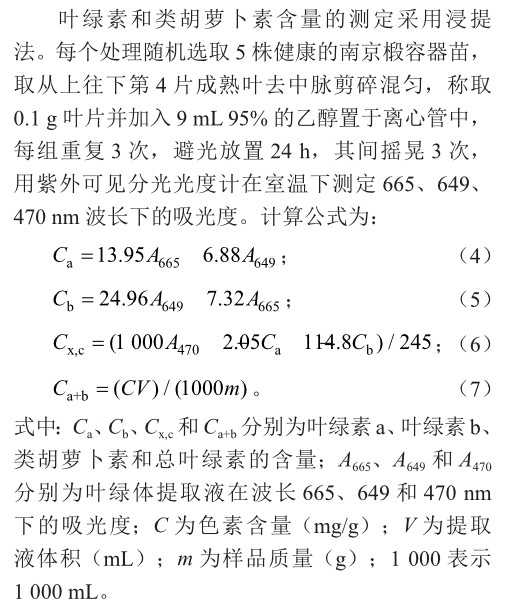

林学 | 遮阴对南京椴容器苗叶片性状和光合生理的影响

林学 | 遮阴对南京椴容器苗叶片性状和光合生理的影响

-

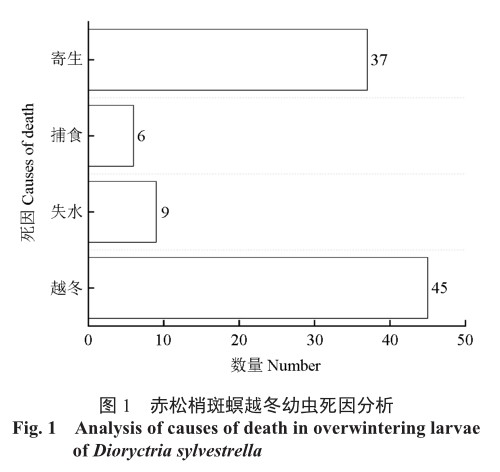

林学 | 黑龙江地区赤松梢斑螟越冬幼虫的耐寒性

林学 | 黑龙江地区赤松梢斑螟越冬幼虫的耐寒性

-

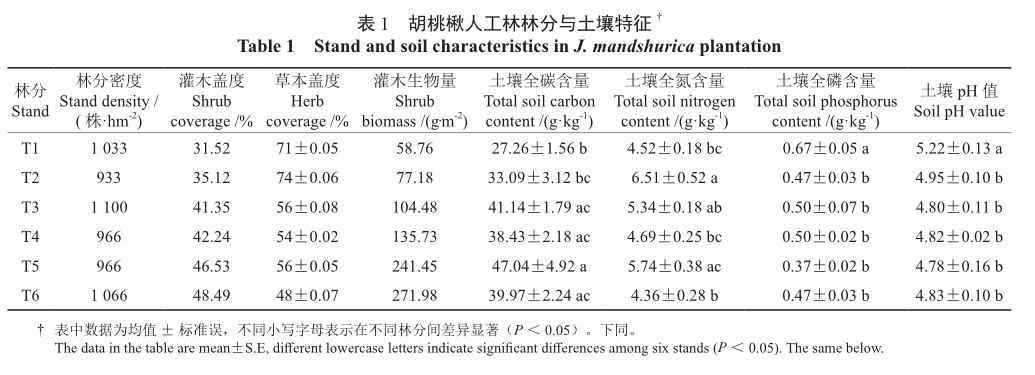

林学 | 林下植被对胡桃楸人工林细根生物量和形态特征的影响

林学 | 林下植被对胡桃楸人工林细根生物量和形态特征的影响

-

林学 | 四川雅安36份野生油茶资源性状的综合评价

林学 | 四川雅安36份野生油茶资源性状的综合评价

-

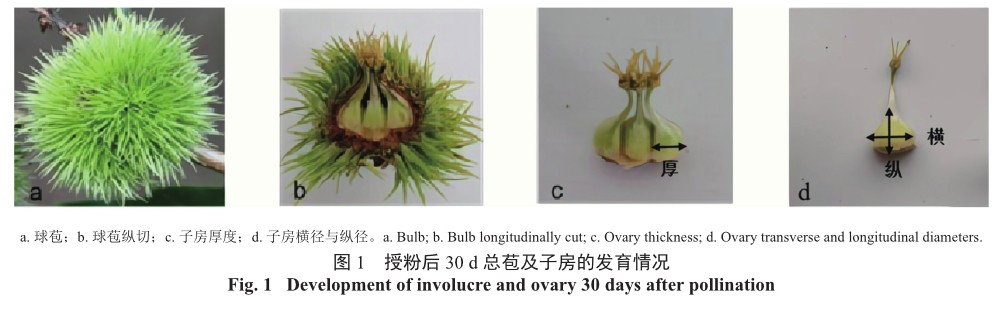

林学 | 板栗‘燕山早丰’♀ב王钱大栗’♂适宜授粉时间的筛选

林学 | 板栗‘燕山早丰’♀ב王钱大栗’♂适宜授粉时间的筛选

-

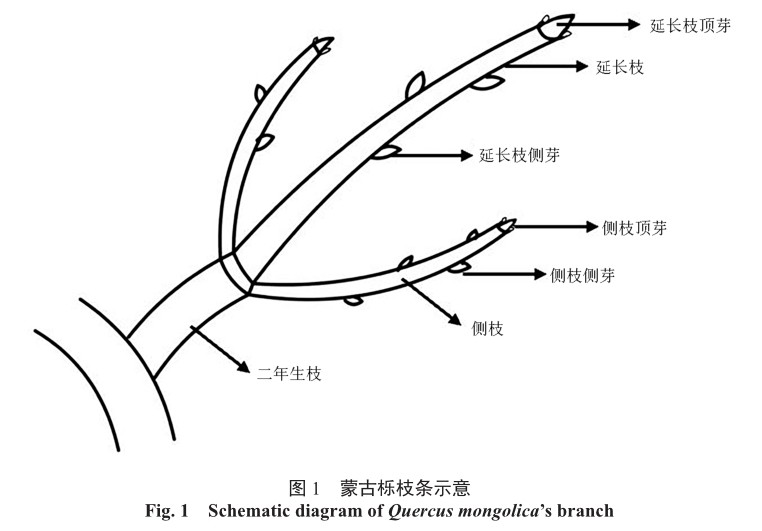

林学 | 施肥对蒙古栎开花结实的影响

林学 | 施肥对蒙古栎开花结实的影响

-

生态学 | 地表火行为对其排放PM2.5中水溶性阴离子的影响

生态学 | 地表火行为对其排放PM2.5中水溶性阴离子的影响

-

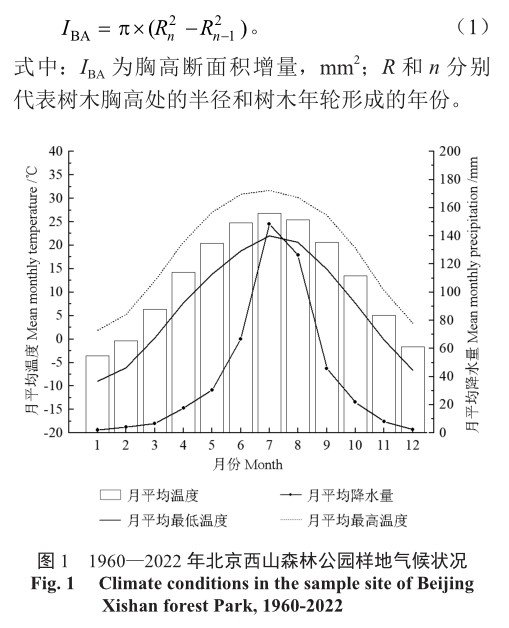

生态学 | 北京西山栓皮栎人工林径向生长对干旱事件的响应

生态学 | 北京西山栓皮栎人工林径向生长对干旱事件的响应

-

生态学 | 季节变化对尾叶桉土壤有机碳组分和酶活性的影响

生态学 | 季节变化对尾叶桉土壤有机碳组分和酶活性的影响

-

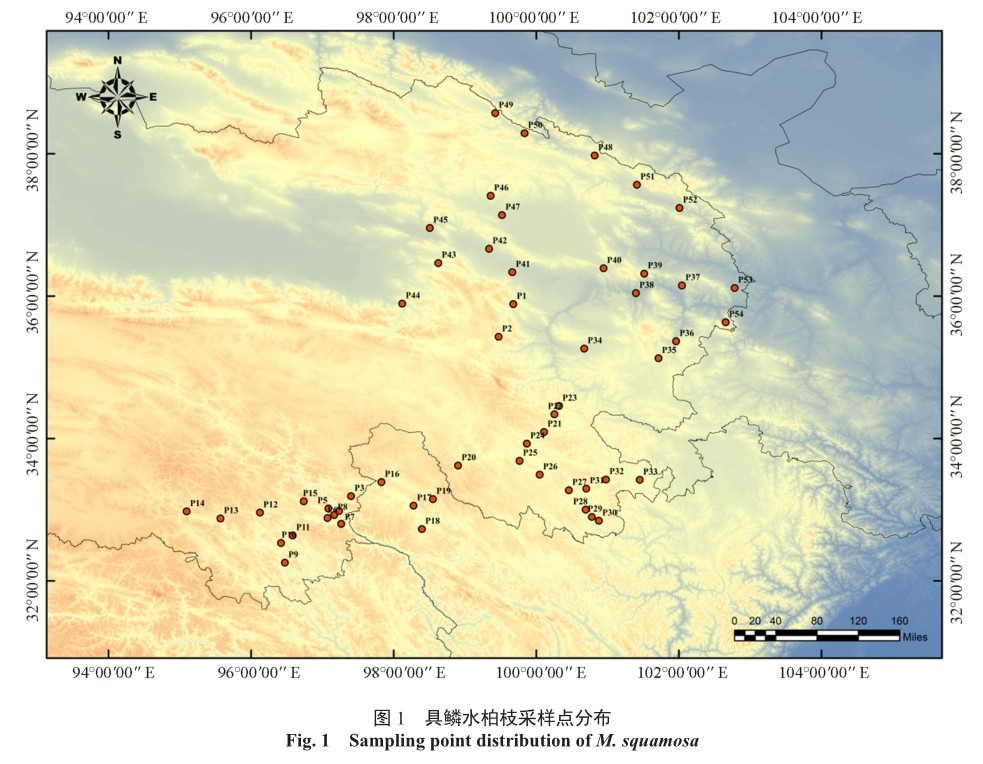

生物学 | 基于ITS片段和cpDNA片段的具鳞水柏枝谱系地理学分析

生物学 | 基于ITS片段和cpDNA片段的具鳞水柏枝谱系地理学分析

-

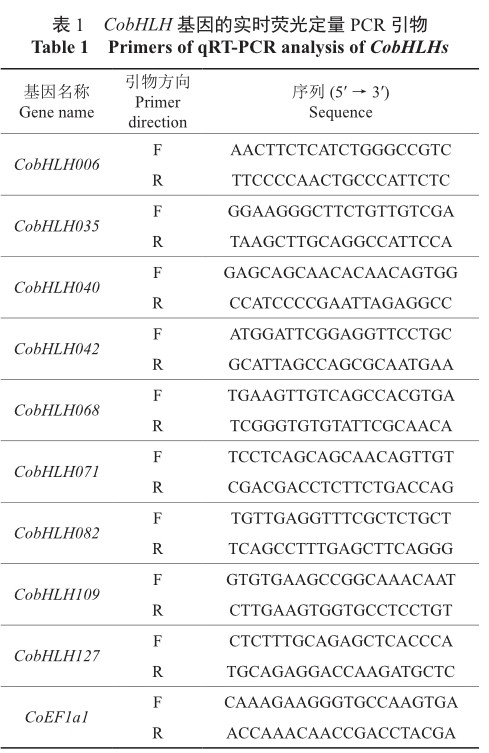

生物学 | 油茶bHLH基因家族鉴定与响应干旱胁迫的基因表达分析

生物学 | 油茶bHLH基因家族鉴定与响应干旱胁迫的基因表达分析

-

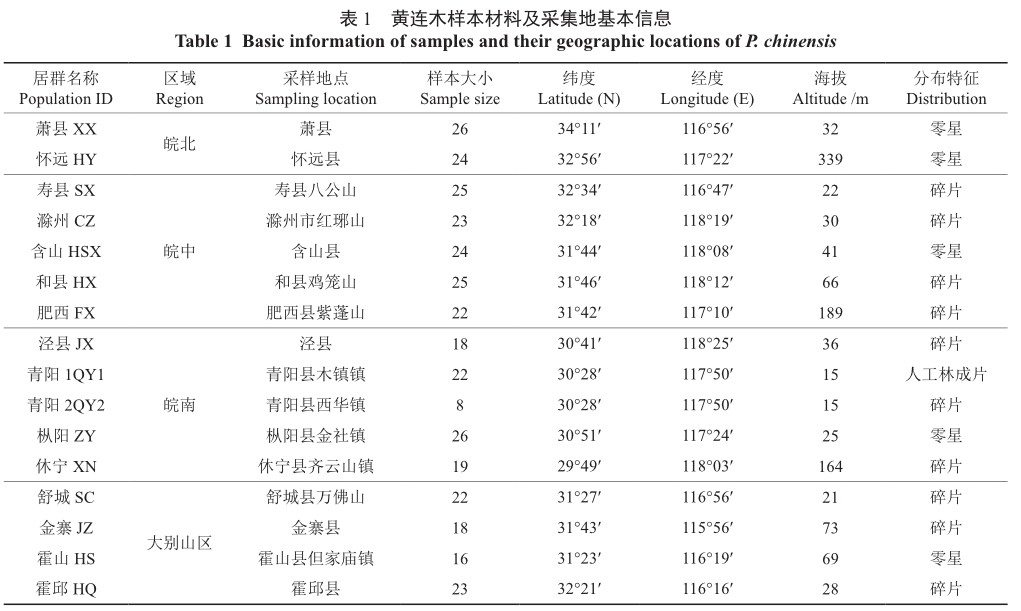

生物学 | 基于AFLP的安徽省黄连木遗传多样性

生物学 | 基于AFLP的安徽省黄连木遗传多样性

-

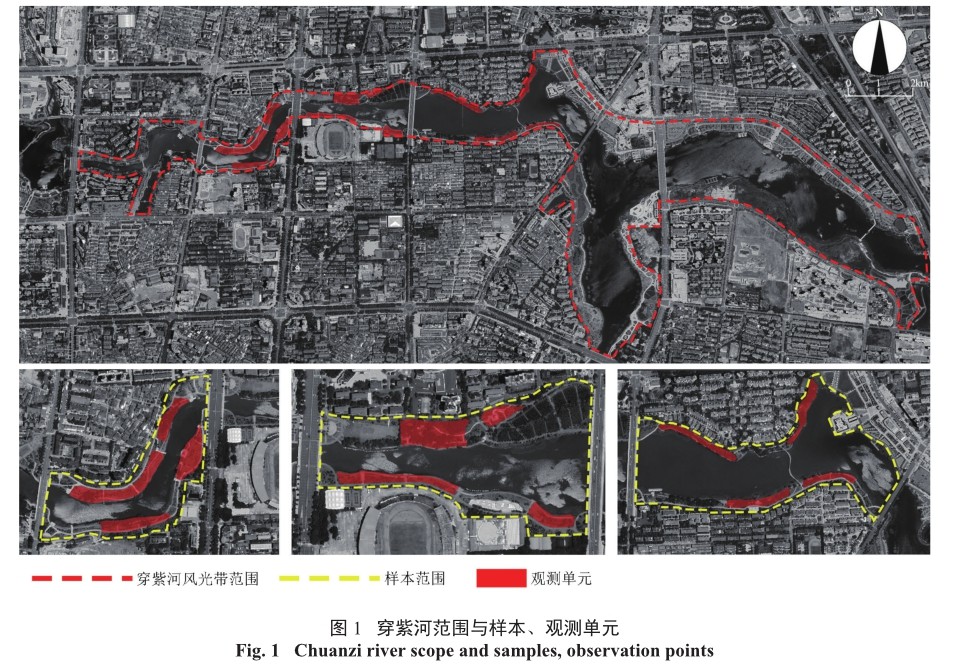

生态旅游 | 游客感知视阈下城市滨水带植物景观效益评价

生态旅游 | 游客感知视阈下城市滨水带植物景观效益评价

-

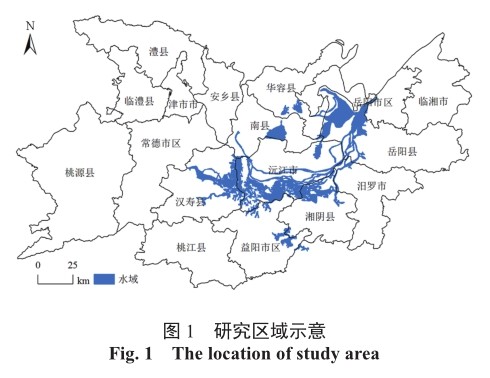

农林经济管理 | 洞庭湖区生态效率时空演变特征及影响因素

农林经济管理 | 洞庭湖区生态效率时空演变特征及影响因素

登录

登录