目录

快速导航-

刊首语 | 高校宣传思想文化工作:守正为魂 创新为要

刊首语 | 高校宣传思想文化工作:守正为魂 创新为要

-

月度大事 | 月度大事

月度大事 | 月度大事

-

特别策划 | 数智时代高校宣传工作的守正与创新

特别策划 | 数智时代高校宣传工作的守正与创新

-

特别策划 | 数智时代高校宣传工作的发展与转变:基本特征、 现实困境与实践路径

特别策划 | 数智时代高校宣传工作的发展与转变:基本特征、 现实困境与实践路径

-

特别策划 | 数智时代高校形象传播的理念变革、实践探索和发展进路

特别策划 | 数智时代高校形象传播的理念变革、实践探索和发展进路

-

特别策划 | 媒体融合视域下 高校校报融合发展的机遇、 挑战与对策

特别策划 | 媒体融合视域下 高校校报融合发展的机遇、 挑战与对策

-

特别策划 | 情绪底色对高校网络舆情治理的作用机制与治理范式重构

特别策划 | 情绪底色对高校网络舆情治理的作用机制与治理范式重构

-

特别策划 | 生成逻辑、风险审视与完善路径:大学生社交媒体使用与情绪表达偏好研究

特别策划 | 生成逻辑、风险审视与完善路径:大学生社交媒体使用与情绪表达偏好研究

-

特别策划 | 网络亚文化视域下大学生社交“圈层化” 现象的衍生逻辑、传播特征与引导策略

特别策划 | 网络亚文化视域下大学生社交“圈层化” 现象的衍生逻辑、传播特征与引导策略

-

特别策划 | 微短剧赋能高校形象传播:实践意义、叙事策略与优化路径

特别策划 | 微短剧赋能高校形象传播:实践意义、叙事策略与优化路径

-

报刊观察 | 传播范式变革下的 “融” 路径探析

报刊观察 | 传播范式变革下的 “融” 路径探析

-

报刊观察 | 理论传播在 “z世代” 中的效能提升策略探究

报刊观察 | 理论传播在 “z世代” 中的效能提升策略探究

-

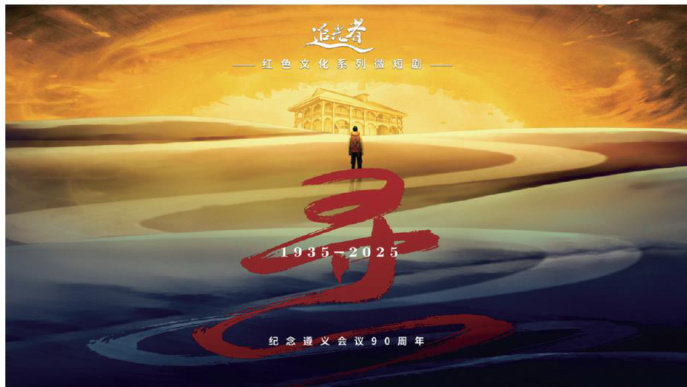

广电聚焦 | “红色文化+微短剧”创作实践的叙事融合创新探析

广电聚焦 | “红色文化+微短剧”创作实践的叙事融合创新探析

-

广电聚焦 | 北京广播电视台赋能城市治理的传播创新探索

广电聚焦 | 北京广播电视台赋能城市治理的传播创新探索

-

新兴传媒 | 新媒体背景下音乐类综艺节目的多屏叙事及表演重构

新兴传媒 | 新媒体背景下音乐类综艺节目的多屏叙事及表演重构

-

新兴传媒 | 非遗短视频创新发展的实践特征与提升策略

新兴传媒 | 非遗短视频创新发展的实践特征与提升策略

-

新兴传媒 | 女性播客的内容呈现与优化策略

新兴传媒 | 女性播客的内容呈现与优化策略

-

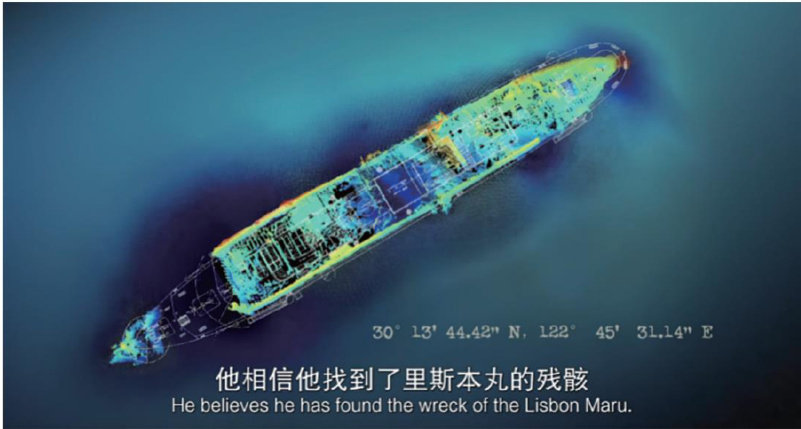

国际传播 | 纪录电影 《里斯本丸沉没》讲好中国故事的多元叙事逻辑

国际传播 | 纪录电影 《里斯本丸沉没》讲好中国故事的多元叙事逻辑

-

国际传播 | “他者” 叙事融入国际传播的路径与效果研究

国际传播 | “他者” 叙事融入国际传播的路径与效果研究

-

媒体实战 | 主流媒体短视频新闻的协同创新传播

媒体实战 | 主流媒体短视频新闻的协同创新传播

-

媒体实战 | 《航拍中国》 展现 “中国速度”的空间叙事策略

媒体实战 | 《航拍中国》 展现 “中国速度”的空间叙事策略

-

传媒广角 | AI时代的虚假信息:生成逻辑、风险演化与治理路径

传媒广角 | AI时代的虚假信息:生成逻辑、风险演化与治理路径

-

传媒广角 | 新质生产力背景下媒体的岗位变革与价值共创

传媒广角 | 新质生产力背景下媒体的岗位变革与价值共创

-

传媒教育 | 产教融合共同体:发展出版传媒业新质生产力的 “加速器”

传媒教育 | 产教融合共同体:发展出版传媒业新质生产力的 “加速器”

-

传媒教育 | 新闻传播教育 “赛教融合”教学改革创新模式分析

传媒教育 | 新闻传播教育 “赛教融合”教学改革创新模式分析

-

理论探索 | 数字叙事技术赋能传统文化对外传播的路径

理论探索 | 数字叙事技术赋能传统文化对外传播的路径

-

理论探索 | 数字技术影响下的电影表演美学檀变研究

理论探索 | 数字技术影响下的电影表演美学檀变研究

-

传媒电讯 | 2025年第一季度 “横店指数” 报告

传媒电讯 | 2025年第一季度 “横店指数” 报告

-

传媒书评 | 元理论背景下马克思主义传播的 范式转型与路径创新

传媒书评 | 元理论背景下马克思主义传播的 范式转型与路径创新

-

传媒书评 | 以造型之美 拓文化传播

传媒书评 | 以造型之美 拓文化传播

-

传媒书评 | 新时代出版传媒学科特色化发展路径

传媒书评 | 新时代出版传媒学科特色化发展路径

登录

登录