目录

快速导航-

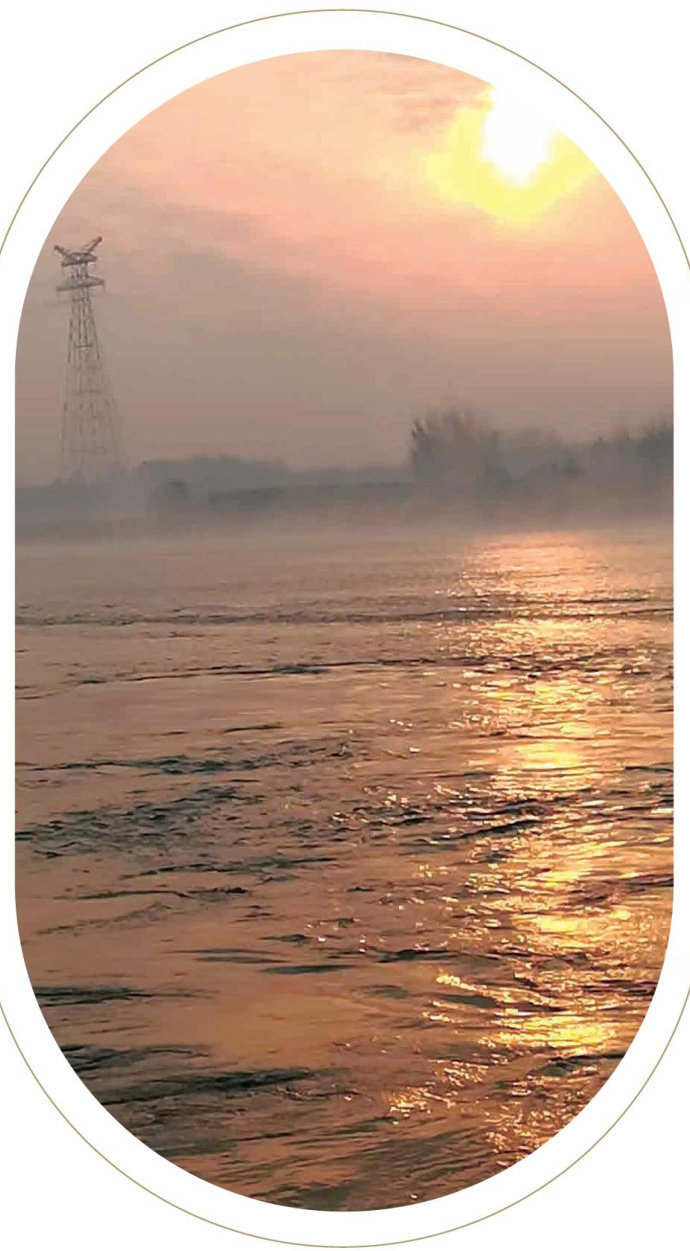

卷首 | 枫携荻花览秋河

卷首 | 枫携荻花览秋河

-

关注 | 巨浪飞歌

关注 | 巨浪飞歌

-

专题 | 黄河·脉之韵

专题 | 黄河·脉之韵

-

专题 | 十载秋声:从听河到懂河

专题 | 十载秋声:从听河到懂河

-

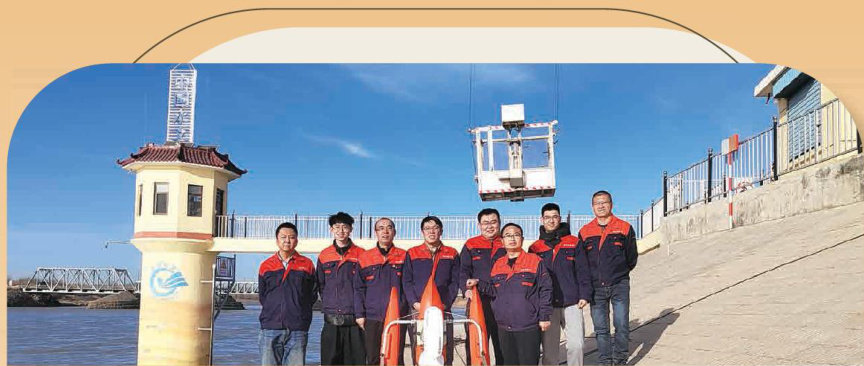

专题 | 数脉秋河:青铜峡水文秋事录

专题 | 数脉秋河:青铜峡水文秋事录

-

专题 | 大河之秋漾新波

专题 | 大河之秋漾新波

-

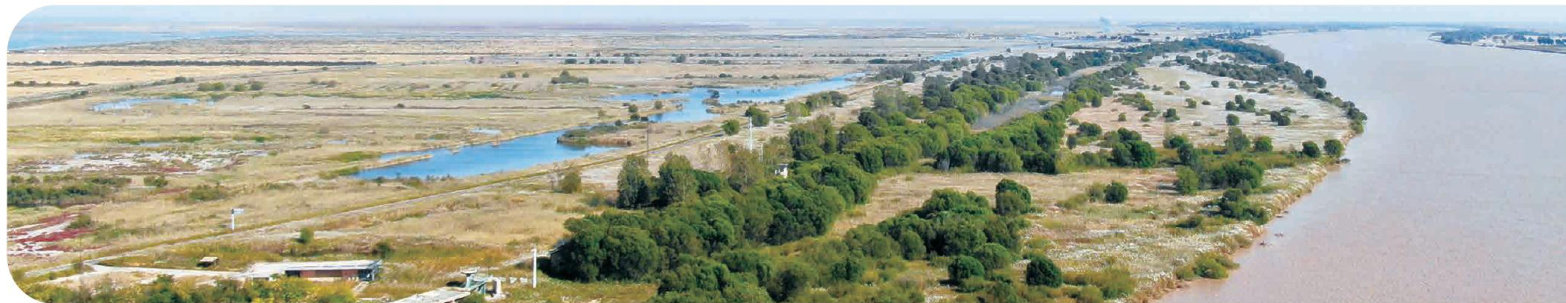

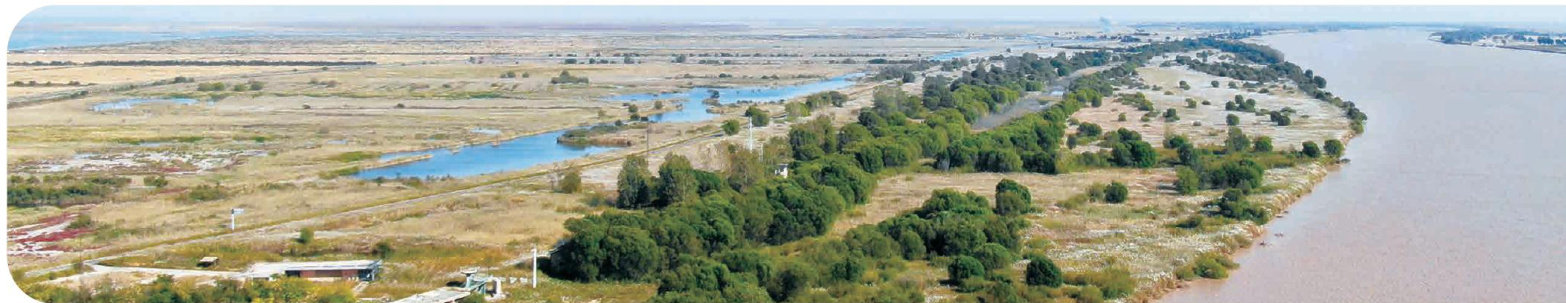

专题 | 沉沙与秋,无声奔涌

专题 | 沉沙与秋,无声奔涌

-

专题 | 刘家峡秋谱黄河与季节的无声和鸣

专题 | 刘家峡秋谱黄河与季节的无声和鸣

-

专题 | 黄河秋日:在诗韵与坚守中流淌的深情

专题 | 黄河秋日:在诗韵与坚守中流淌的深情

-

专题 | 黄河秋韵:大地诗行与坚守者之歌

专题 | 黄河秋韵:大地诗行与坚守者之歌

-

专题 | 黄河岸边“捡秋记”

专题 | 黄河岸边“捡秋记”

-

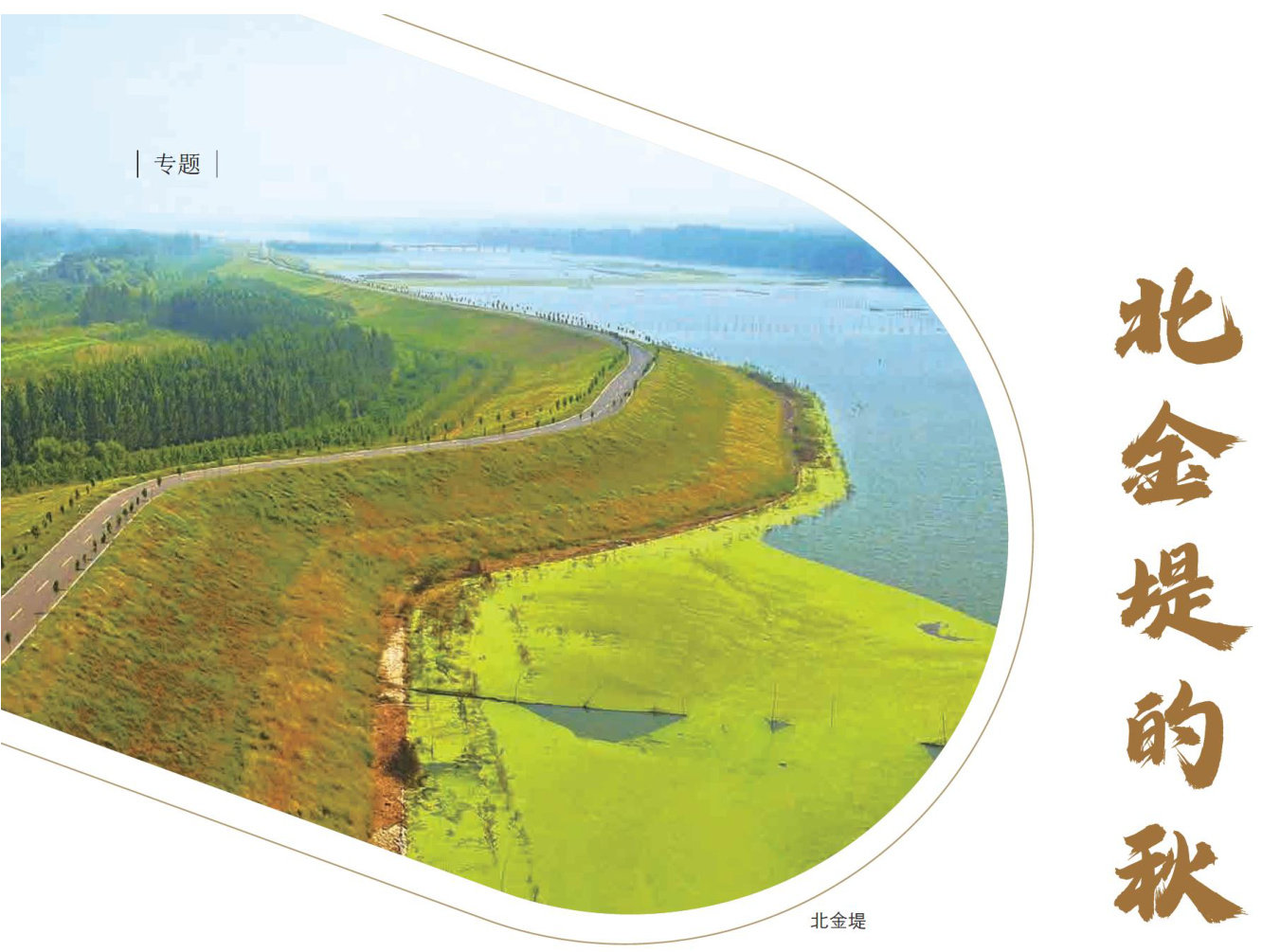

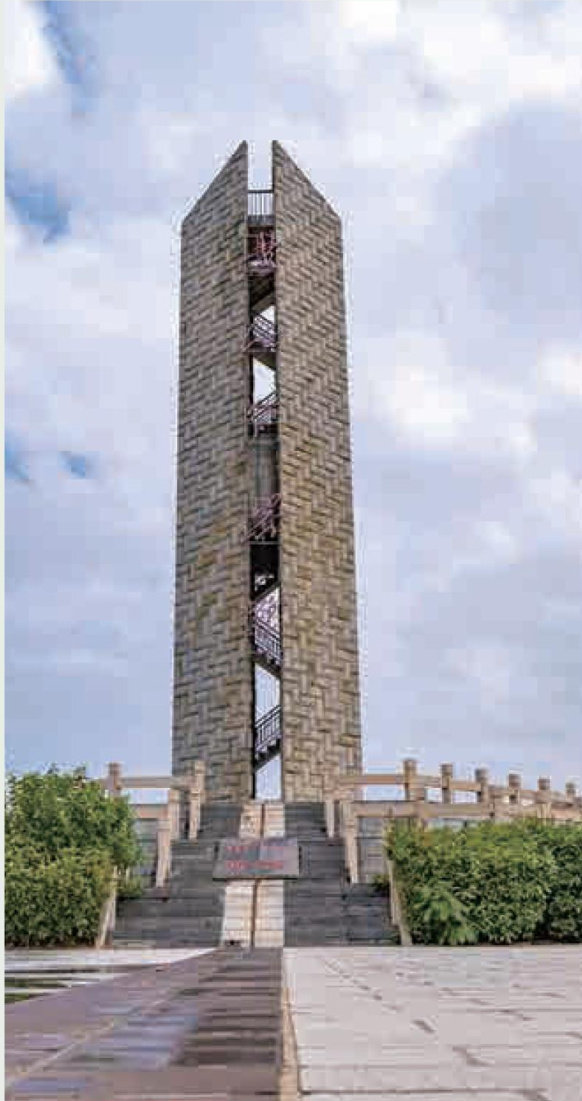

专题 | 北金堤的秋

专题 | 北金堤的秋

-

专题 | 河脉与文脉:齐鲁秋韵里的儒家印记

专题 | 河脉与文脉:齐鲁秋韵里的儒家印记

-

专题 | 从堤上惊鸿到护河同行

专题 | 从堤上惊鸿到护河同行

-

专题 | 秋汛

专题 | 秋汛

-

专题 | 黄河秋望

专题 | 黄河秋望

-

专题 | 黄河秋笺

专题 | 黄河秋笺

-

专题 | 汾河畔的立秋热景

专题 | 汾河畔的立秋热景

-

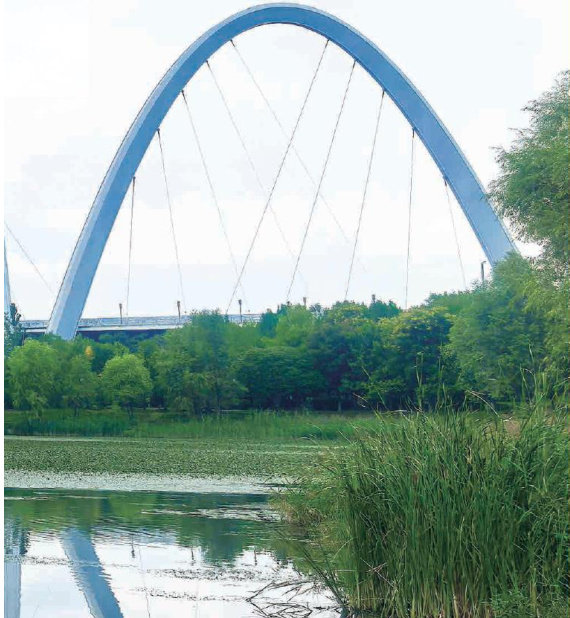

专题 | 黄河畔秋意浓百蔬香

专题 | 黄河畔秋意浓百蔬香

-

专题 | 嗨!我的独家记忆

专题 | 嗨!我的独家记忆

-

话说 | “蔬”语润廉心

话说 | “蔬”语润廉心

-

墨香 | 治黄廉洁歌

墨香 | 治黄廉洁歌

-

墨香 | 黄河堤岸的守望之花

墨香 | 黄河堤岸的守望之花

-

墨香 | 界碑无言:荥阳黄河分界处的千年回响口

墨香 | 界碑无言:荥阳黄河分界处的千年回响口

-

探索 | 黄土高原水土流失治理模式探究

探索 | 黄土高原水土流失治理模式探究

-

探索 | 文旅融合背景下黄河流域传统村落保护与活化利用研究

探索 | 文旅融合背景下黄河流域传统村落保护与活化利用研究

-

探索 | 数字技术助力保护传承弘扬黄河文化的创新路径探析

探索 | 数字技术助力保护传承弘扬黄河文化的创新路径探析

-

观点 | 跨媒介叙事视域下浅析黄河文化遗产创意化开发路径

观点 | 跨媒介叙事视域下浅析黄河文化遗产创意化开发路径

-

观点 | 宁夏黄河文化的内涵谱系与地域文化特质

观点 | 宁夏黄河文化的内涵谱系与地域文化特质

-

观点 | 黄河国家文化公园(河南段)建设的意义及对策研究

观点 | 黄河国家文化公园(河南段)建设的意义及对策研究

-

艺术 | 黄河流域传统戏曲数字化传承路径探究

艺术 | 黄河流域传统戏曲数字化传承路径探究

-

艺术 | 黄河流域红色音乐文化数字赋能与产业化发展路径

艺术 | 黄河流域红色音乐文化数字赋能与产业化发展路径

-

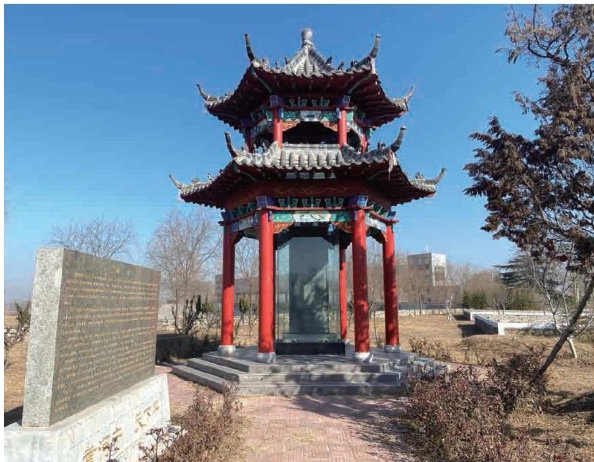

知否科普社 | 东平“段公治黄功德纪念碑” 释读

知否科普社 | 东平“段公治黄功德纪念碑” 释读

-

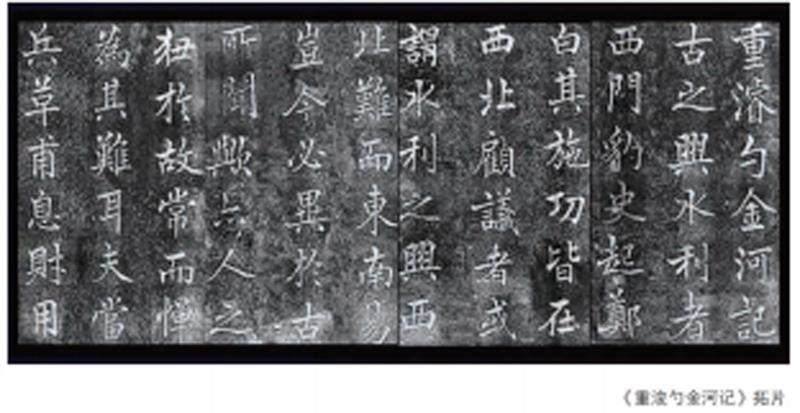

知否科普社 | 钱鼎铭《重浚勺金河记》考释

知否科普社 | 钱鼎铭《重浚勺金河记》考释

-

知否科普社 | 利津“惠泽常留碑”考

知否科普社 | 利津“惠泽常留碑”考

-

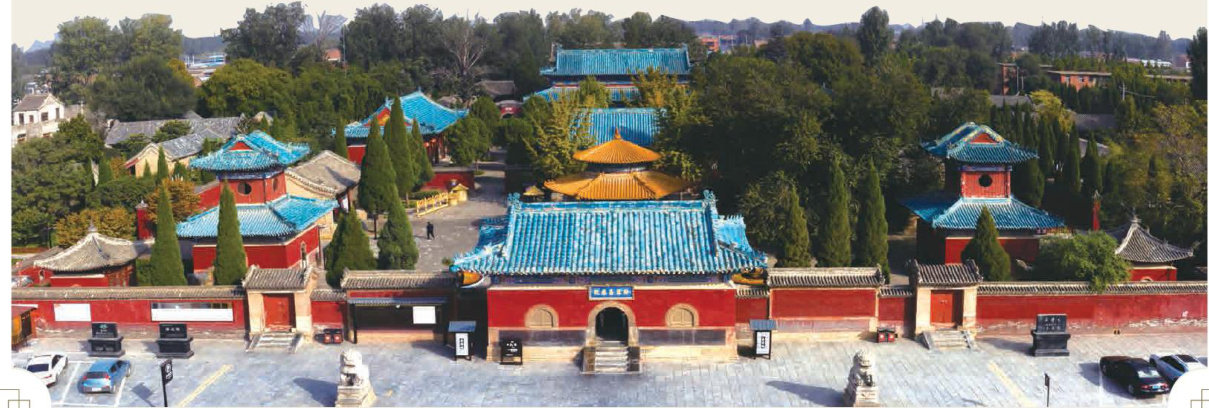

考古 | 黄帝文化的考古学文化考证

考古 | 黄帝文化的考古学文化考证

-

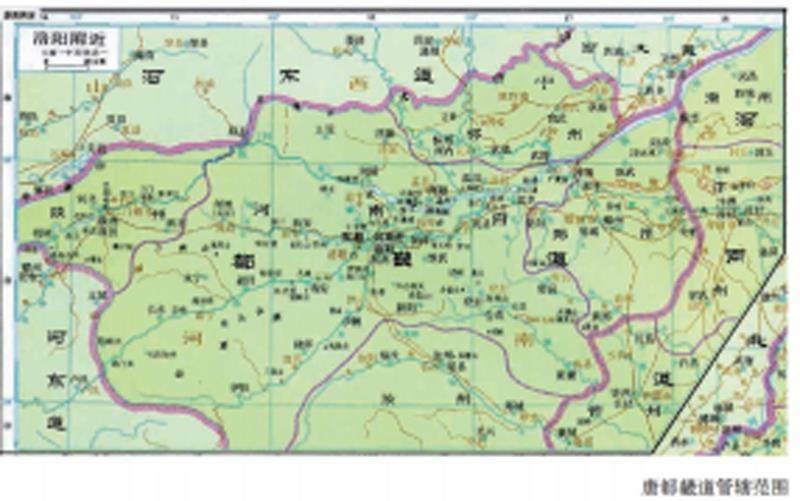

考古 | 洛阳地区唐代纪年墓分布区域及相关问题的探讨

考古 | 洛阳地区唐代纪年墓分布区域及相关问题的探讨

过往期刊

更多-

黄河黄土黄种人

2025年18期 -

黄河黄土黄种人

2025年17期 -

黄河黄土黄种人

2025年16期 -

黄河黄土黄种人

2025年15期 -

黄河黄土黄种人

2025年14期 -

黄河黄土黄种人

2025年13期 -

黄河黄土黄种人

2025年12期 -

黄河黄土黄种人

2025年11期 -

黄河黄土黄种人

2025年10期 -

黄河黄土黄种人

2025年09期 -

黄河黄土黄种人

2025年08期 -

黄河黄土黄种人

2025年07期 -

黄河黄土黄种人

2025年06期 -

黄河黄土黄种人

2025年05期 -

黄河黄土黄种人

2025年04期 -

黄河黄土黄种人

2025年03期 -

黄河黄土黄种人

2025年02期 -

黄河黄土黄种人

2025年01期

登录

登录